洗濯物、Yシャツ、Tシャツ、パジャマ、靴下、タオルの畳み方、ズボン掛け方の簡単プロ技

皆さまは普段、衣類やタオルをどのようにたたんでいますか?

洗濯物や脱いだ服を上手に、かしこくたたむ人は、モノを大切になさっている証です。

上手に丁寧にたたむことは、衣類の繊維を傷めません。

シワもつきにくいです。

タオルはふわふわ感が長持ちします。

こんにちは。

スッキリ・キレイ整活3S(整理・掃除・洗濯)講師の整理ist 佐藤亮介です。

普段、私がやっている「たたみ方」や「吊るし方」をご紹介したいと思います。

さらに、コーディネイトが苦手な私が考えて発明した物もご披露します ^^

ですが、

あらかじめご了解ください。

私は女性の皆様のような見た目のオシャレ性よりも機能性、つまり「使い勝手の良さ」を重要視しています。

「え~、オシャレじゃないー!」

「かわいくない~!」

って思わないでくださいね ^^

目次

- 私の衣類収納はブティック式収納|引出し収納は持っていません!

- 服はたたむものではない!|TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)さんの言葉

- 服やタオルのたたみ方の先生は、お店の陳列状態・クリーニング屋さん、ホテルにいます!

- 長袖のYシャツ、ブラウス、ポロシャツ、Tシャツの素敵な畳み方の裏ワザ

- パジャマ、子供服、コーディネイトがラクになるかしこい畳み方

- 靴下は四角く重ねて、丸めて、縦収納

- スボン(パンツ)を衛生面を考えた畳み方と吊り方

- タオルは「フレンチ折り」と「ホテルたたみ」でオシャレで機能的にしましょう!

- 洗面所、トイレ、キッチン用の手拭きタオルは「ホテルたたみ」がオススメです。

- タオルは柔軟剤ではふわふわになりません。干し方と畳み方しだいです!

私の衣類収納はブティック式収納|引出し収納は持っていません!

さっそく、女性の方にはオシャレじゃない収納かな? ^^

私は基本的に、衣類の収納はたたんで棚に収める「ブティック式収納」と、パンツやジャケット類は「吊るす収納」の2種類です。

いわゆるこういう衣装ケースも引出しのタンスも持っていないし、使っていないのです。

理由は、ただひとつです。

引出しタイプだと、いくら上手に収めたとしても奥の方の服が見えにくくなります。

見えにくい = 着なくなる

になるからです。

これは押入れ、食器棚、冷蔵庫などあらゆる収納場所にも共通して言えることです。

だから、私は「見えやすい」、「把握しやすい」、「管理しやすい」収納方法が好きなのです。

服はたたむものではない!|TAKEO KIKUCHI(タケオキクチ)さんの言葉

TKブランドで有名なファッションデザイナーのタケオ・キクチさん。

私が大好きなデザイナーです。

以前、こういうことをおっしゃったのを覚えています。

最近は収納術が流行ってるけど、僕からしたらそれってどうなんだろう?って思う。

やたら、服を折り畳んだり、丸めたり、引出しなんかに詰め込んでるけどね。

こうすれば沢山服を収納できるでしょ!ってやってるでしょ?

それって、僕からしたら服を大事にしていない、粗末に扱っている証拠なんだ。

本来、服は畳まれるのは喜んでいないんだよね。

畳むってことは折り線ができるでしょ?

シワにもなるよね。

「畳む」ってことは、生地と生地がこすり合ってること。

生地が傷むよね。

だから、僕のショップでは、畳むにしても二つ折り程度。

もしくは吊って陳列しているよ。

まぁ、そうは言っても一般の家庭ではそうはいかないのも確かだよね。

だけど、何でもかんでも「収納術」に洗脳されて、コンパクトに小さくとかって畳み込むのはやめて欲しいです。

服が大好きな僕からのお願いです。

先生からこう言われて、私はハッとしました。

確かに家庭ではたたまないと収まらないこともあります。

でも、その前に服を整理して厳選しておけば、収納術に頼らなくても余裕のある収納ができるはずです。

「服を畳む」のは、服を傷めて、大事にしていない証拠。

皆さんもこの意識を忘れないでほしいです。

服やタオルのたたみ方の先生は、お店の陳列状態・クリーニング屋さん、ホテルにいます!

セミナーで「服のたたみ方」を教えて欲しいって言われます。

タオルのたたみ方は大変人気があります。

だけど、あなたの身の回りにも沢山の先生がいることを意識してみてください。

例えば、洋服のショップで陳列している服がどう畳んであるかをチェックすればいいんです。

私は時々、服を扱うプロがどうやってたたんでいるかを見るために、畳んである服をちょっとずつほどいてみます。

または、買ってきた服やクリーニングから戻ってきた服を参考にしています。

早く着たいから、服をパッと広げていませんか? ^^

タオルだって、例えばデパートのタオル売り場、ニトリでもいいです。

ホテルに備えられているタオルも私には先生です。

これって、どうやってたたんでるんだろう?

見たことがないたたみ方を知った時はすごく感動します。

そうした身の回りの先生を参考にして、真似をしてみて、自分でアレンジしてみて、自分にとって面倒くさくない「たたみ方」にたどり着きました。

皆さんの回りにいる先生を大切にしてみられたらいかがでしょうか?

それでは、整理ist 佐藤亮介流の「たたみ方」をいろいろとご披露いたします。

長袖のYシャツ、ブラウス、ポロシャツ、Tシャツの素敵な畳み方の裏ワザ

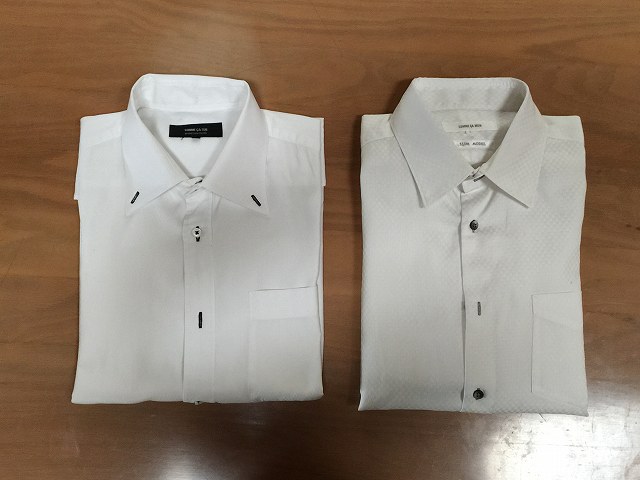

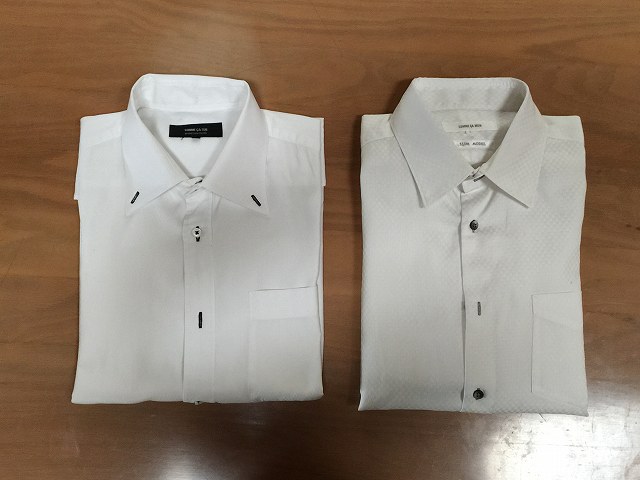

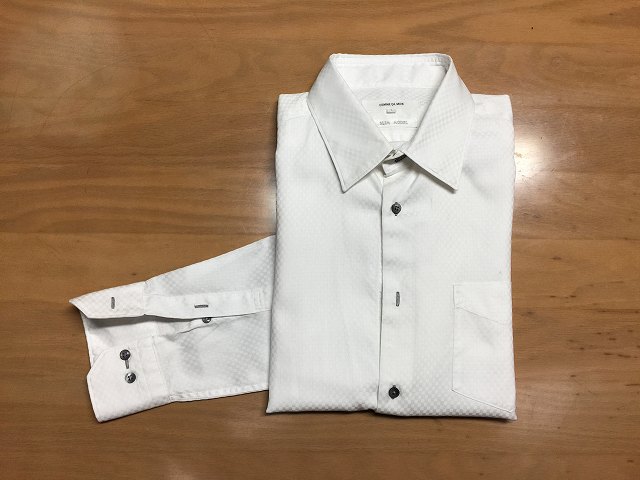

上の写真を見て、あなたはどちらが半袖で、どちらが長袖か分かりますか?

白系や似たような柄のYシャツやブラウスなど、たたんだ状態ですと分かりにくいですよね。

特に、季節の変わり目には、日によって半袖と長そでの両方が必要です。

または、初夏にそろそろ半袖を着ようかな~って、Yシャツを出して広げてみたら、「あちゃ~長袖だったかぁ」みたいなこともありませんか?

仕方がないから長袖でいいやって着て行けばまだいいです。

広げたYシャツを畳みなおします。

畳みなおすのが面倒だから、そのまま放置。

こんな時に、たたんだ状態で「半袖」と「長袖」が分かるようにしておけば便利ですよね。

長袖Yシャツのたたみ方(一般的な方法)

では、写真を参考にYシャツをたたんでみましょう!

まずは一般的なたたみ方からです。

とは言っても、多くのクリーニングのプロがやっているたたみ方です。

他にもいろいろなたたみ方はありますが、この方法が一番分かりやすいし、シワもつきにくいたたみ方だと言われています。

Yシャツを裏返しにして、畳みやすいように「手アイロン」します。

手アイロンとは、手のひらでシワや縫い目を伸ばしていく作業です。

手アイロンをしないとキレイに畳むことは難しいです。

必ず、大ざっぱでもいいのでやってください。

片方の袖を折りこみます。

前身ごろを内側に半分折りこみます。

同じようにもう一方の袖も折りこみます。

先ほどと同じように前身ごろを内側に半分折りこみます。

この時に、襟から裾にかけて、できるだけ長方形の形になるようにしてください。

一番下のボタンのところで1回折ります。

理由は、こうして裾を折っておくことで、最後に畳み終わった時にキレイだからです。

プラス、この部分を折っておく方が、畳み終わったYシャツの大きさがタンスの引き出しや棚にちょうどいいサイズになるからです。

引出しや棚の幅、奥行きなどに合わせて、下から2番目のボタンのところで折りこんでもいいです。

もう1回、折りこみます。

この時に折った幅と肩幅が同じくらいになるようにすると、仕上がりがよりキレイです。

はい、完成です!

ボタンはできたら全部留めておくのがベストです。

型崩れしにくいです。

ただ、面倒でしたら、一番上、2番目、真ん中、一番下の4箇所だけ留めておきましょう。

このたたみ方は、ブラウス、ポロシャツ、Tシャツなど全て同じようにできます。

長袖と半袖が一目瞭然でわかる衣類のたたみ方

さぁ、次はちょっとだけ工夫したたたみ方です。

もう一度先ほどの写真をご覧ください。

一般的なたたみ方では、半袖と長袖の区別が見た目ではできません。

そこで、ひと工夫してみます。

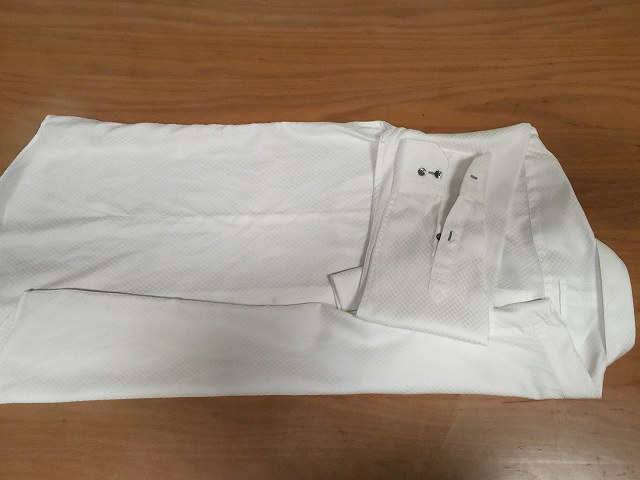

ここまでは先ほどと同じ工程です。

片方の袖を折りますが、このまま袖は伸ばしたままにしててください。

袖を伸ばしたまま前身ごろを内側に半分折りこみます。

あとは先ほどと同じように裾を折っていきます。

すると、こうなりますね。

袖が出たまんまじゃん!

いいんです、これで。

そのままYシャツを表にして

出たままの袖を表側にペコって折ります。

すると、写真のように袖が正面に出た状態になります。

そうです!

このYシャツは長袖なんだ!って一目瞭然ですよね。

逆に、袖が出ていないのは半袖なんだと分かります。

いかがですか?

これで同じ白のYシャツでも、長袖・半袖を間違えることなく着ることができますよね。

ぜひ、お試しください。

ブラウス、ポロシャツ、Tシャツ、長袖の服は何でも応用ができます。

パジャマ、子供服、コーディネイトがラクになるかしこい畳み方

ここでご紹介する畳み方は、服の上下がお揃い(セット)になっている衣類の例です。

例えば、

- パジャマ

- 学校の制服

- 体操服

- 部活や習い事(柔道など)の衣装

- 水着とバスタオル、水泳帽

- 子どもの普段着の上下

- ご主人の服

- コーディネイトが苦手な人

上下がセットになっていたり、帽子や帯など付属品がある物、または子供やご主人の普段着やお出かけ用の服の上下、私のようにコーディネイトが苦手な人にも便利なたたみ方です。

整理収納アドバイザー2級認定講座でお伝えしている「グルーピング収納」から考えた方法です。

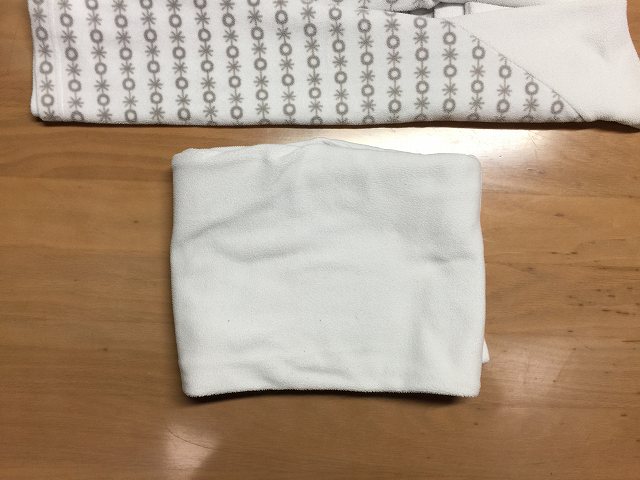

例えば、パジャマで説明していきます。

一般的には上下をそれぞれ畳んで収納しておきますよね。

それでは、私の畳み方をやっていきます。

トップスは先ほどのYシャツを参考に畳んでくださいね。

トップスはこの状態のままにしておいてください。

これ以上、まだ畳まないでください。

ズボンはお尻の部分が邪魔になるので内側に折りこみます。

できるだけ、腰から足先までが長方形になるようにするためです。

その方が畳んだ時に見た目もキレイです。

ズボンを三つ折りにします。

ほぼ正方形になりました。

三つ折りにしたズボンをトップスの上に重ねて乗せます。

ズボンがトップスの長さの半分くらいになるのがベストです。

半分にならない場合は、ズボンを四つ折りなどにして調整してください。

ズボンを乗せたら、トップスの半分を上に折ります。

はい、完成です!

真横から見るとこうなっています。

つまり、ズボンがトップスの間にサンドイッチ状態です。

いかがでしょうか?

こうしてセットしておけば、バラバラになることもありません。

子ども服だって、またはいつも同じ服ばかり着ているご主人にもこうしてセットしておいてあげれば、ラクですよね。

私のようにコーデが苦手な人にもオススメします。

因みに、私はショップで店員さんにコーデしてもらって、気に入ったらそのまま買って帰ります。

そして、こうやってセットして収納しておきます。

朝、忙しい時にもささっと着れて大変ラクですよ。

体操服、制服、バスタオルに水着と帽子とゴーグル、いろいろと応用ができます。

ぜひお試しください。

靴下は四角く重ねて、丸めて、縦収納

靴下のたたみ方にもいろいろありますよね。

あなたはどんな畳み方ですか?

えっ、畳んでいない?!

それはちょっとマズイですね ^^

同居している片づけが苦手な伯母は畳まないから、靴下の相棒が見つからずに、しょっちゅう捜してます 笑

どんな畳み方であっても、畳まずにバラバラにしておくよりはマシだと思います。

あなたに合った畳み方が一番です!

最近はコンマリの自立型の畳み方なんてのも流行っていますね。

だけど、いくら見た目がキレイでも面倒だと感じたら長続きしません。

あなたに合った畳み方でいいと思います。

そもそも、服や靴下を畳む目的はなんでしょうか?

私は次のように考えます。

- 大事に長く使えるようにするため

- バラバラにならないため

- すぐに見つけるため(捜さない)

- すぐに着れる・履けるため

少なくとも、見た目が最優先ではないと思っています。

だから、自立しようが、コンパクトになろうが、上の条件を満たしていれば問題はないのです。

ただ、一番目にあるように靴下もできるだけ長く履けるように畳んでおきたいものですよね。

いくらコンパクトに畳めるって言っても、ゴムの部分に入れ込んだり、ゴムの部分で包むという畳み方は避けた方がいいです。

そういう畳み方の技は結局、小さくたたんで収納力を上げるためだけです。

結局、すぐにゴムの部分がビロ~ンって伸びちゃって、靴下の寿命を短くしているのかもしれません。

我が家の伯母の畳み方もこれです 笑

これこそ、すぐにゴムが伸びてしまいます。

先ほどお話ししたTAKEO KIKUCHIさんのお話を忘れないで下さい。

服は私たちの身体を守ってくれているモノです。

粗末に扱ってはいけないのです。

私の靴下の畳み方をお見せしますね。

私は小学生~中学まで海洋少年団に入っていました。

その時に教えらえた海軍方式の畳み方を今でもやっています。

船の船内は暗いです。

暗い中で緊急時にすぐに、間違いなく靴下を履かなくてはいけないことから考えらえた方法だそうです。

まずは分かりやすいように、足首の短いソックスでお見せします。

2枚を重ねます。

ゴムが伸びないように、必ずゴムの方からクルクルと丸めていきます。

つま先から丸めると、ゴムの部分が最後に丸まるので伸びてしまいます。

これで終わりです。

ゴムの中に入れ込んだりしません。

簡単でしょ?

次は足首が長いタイプです。

一般的には、そのまま重ねて3つに折って、ゴムの中につま先部分を入れる方法ですよね。

これでもいいんですが、形がいびつなので収納にも少し支障があります。

そして、これはすぐには履きにくいです。

靴下をかかとの部分が真上になるようにします。

もう片方も同じようにします。

見てお分かりのように、足首のあるタイプの靴下が長方形になりました。

2枚を重ねます。

先ほどと同じように、必ずゴムの方から丸めていきます。

はい、完成です!

左の状態よりも右の状態の方が、足をまっすぐ入れやすいので履きやすいのです。

船内や暗闇でも、さっと間違わずに履けるというわけです。

そんなこと言っても、そんな暗い所で靴下を履くことってないでしょ?

確かにそうですよね ^^

でも、子どもの靴下をこうしておけば、まだ器用じゃない小さな子だって履きやすいのです。

そうしたとこにもママの愛情を注いであげてくださいね。

こうしてクルクル巻きになった靴下は、仕切りをした箱に収めています。

全部見えます。

色や柄までよく分かります。

これだったら、お子様やご主人も選びやすい、取り出しやすい仕組みになります。

同じ靴下ばかりを履くってことも少しは解消されるはずですよ ^^

スボン(パンツ)を衛生面を考えた畳み方と吊り方

最近はズボンって言わずにパンツって言いますね。

先日、ズボンのバンドが・・・って言ったら、若い人に笑われちゃいました ^^

ズボンの方が馴れているので、ここではズボンで書かせていただきますね。

それから、ズボンだけじゃなく、スカートやキュロットスカート、ガウチョパンツも同じことですのでご参考になさってくださいね。

一般的にはズボンはこう畳みますよね。

脚の部分に折り目(線)があるタイプもこうです。

だけど、私は逆です。

違いが分かりますか?

ファスナー(チャック)の方が表になるようにたたむのです。

理由は、衛生面を考えているからです。

男性じゃなくても、女性も含めて、人間の股の部分は汗でかなり蒸れて湿気ています。

湿気たままの状態で、ファスナー部分を内側に畳むとどうなるでしょうか?

菌が繁殖します。

カビも生えます。

ズボンのカビは股の部分に繁殖します。

では、どうすればいいの?

ズボンは毎日洗う?

それは面倒くさいですね。

スラックスやスーツのズボンは自宅で洗うのは自信ないし。

そうなると毎日アイロン掛けもしなきゃいけないじゃん!

毎日は洗えません。

アイロンも無理です。

だったら・・・・・・

ズボン(パンツ)はファスナーが前になるように畳んで吊るす

湿気た状態をよく乾くようにすればいいのです。

そうすれば、菌やカビの繁殖は抑えられます。

とにかく、菌もカビも乾燥が天敵です。

乾燥した場所では繁殖力はかなり落ちます。

私のズボンは前向きに吊られています。

さらに、時々は扇風機を1時間のタイマーセットにして、風をズボンにあててします。

特に夏は汗をかいていますからね。

スボンの中は湿度が高いです。

よく乾いたズボンは履いた時にも気持ちがいいです。

逆に湿気たズボンだとテンションが下がります。

タオルは「フレンチ折り」と「ホテルたたみ」でオシャレで機能的にしましょう!

タオルのたたみ方って、そんなに気にしたことはないのでは?

とりあえず畳んであれば問題ないし、今まで使いにくいって感じたこともないしね。

確かにそうですね。

ただ、少しでもオシャレにしておくと、タオルほど洗面所や収納場所の雰囲気を変えるものはありません。

さらに、少しのアレンジでタオルが機能的に使いやすく、そして衛生的にもアップします。

私が以前、ホテルの清掃実習で教えてもらったタオルのたたみ方をご披露いたします。

一般的なタオルのたたみ方(四つ折り)

まずは多くの方がやられているタオルのたたみ方です。

広げて

二つにたたんで

さらに2つにたたんで

さらに半分にたたんで終了。

だいたい、こんな形ですよね。

タオルの「フレンチ折り」

このたたみ方は一般的なホテルでよく見られます。

では、畳み方を写真を使って解説します。

タオルを横に広げて、1/3に折ります。

さらに、もう一方を折ります。

タオルが細長い長方形になります。

横幅に対して、1/3のところでたたみます。

残った部分をたたみます。

次に、半分にたたみます。

完成です!

先ほどの一般的な「四つ折り」と「フレンチ折り」の違いです。

何となく、ふわふわ感がありますよね。

タオルが柔らかそうですよね。

こうして畳んだタオルが洗面所に置いてあったら、テンションが上がりませんか? ^^

特に、この「フレンチ折り」は底の浅い収納引出しやカゴ収納に適しています。

タオルの「ホテルたたみ」

このたたみ方も素敵です。

このたたみ方は同じホテルでも高級ホテルやリゾートホテルでよく見られます。

広げたタオルを半分に2つ折りします。

そして、横幅に対して1/2のところでたたみます。

もう片方も半分にたたみます。

そして、真ん中で折りたたみます。

これで完成です。

一見、最初の「四つ折り」に見えますよね。

だけど、横から見ると、その違いは明らかです。

この「ホテルたたみ」もふわふわ感を演出できます。

特にバスタオルのような大き目サイズのタオルには適しています。

さぁ、あなたはどの畳み方がお好みですか?

タオルもちょっとしたたたみ方を変えるだけで、お部屋の雰囲気が違って見えます。

早速今日から、洗濯物をたたむ時にお試しください。

ご家族の方が、おっ、なんか洗面所の雰囲気が変わった気がする!って言ってくれるかもしれませんよ ^^

洗面所、トイレ、キッチン用の手拭きタオルは「ホテルたたみ」がオススメです。

洗面所のタオルのかけ方はこうしていませんか?

キッチンはこうでしょうか?

洗面所もこんな感じかな?

申し訳ありませんが、全部良くありません。

理由は、衛生的な配慮が不足しているからです。

手拭きタオルは当然ですが、手の水気を取るのが目的です。

同時に手を衛生的に保つためでもあるはずです。

残念なことに、これらのタオルのかけ方だと、水気は取れますが衛生面の目的は達成できません。

つまり、こうして普通に掛けると、タオルが乾きにくいのです。

濡れたタオルはできるだけ早く乾かなければ菌はドンドン増殖していきます。

菌やカビの増殖を防ぐには、「乾燥」が一番効果的なんです。

手拭きタオルの衛生的な掛け方はラップの芯を使えば解決できます!

一般的なタオルの掛け方で、私が一番気になるのが赤線の部分です。

つまり、前後のタオルの間に空間が少ないのです。

これでは、通気が悪くてタオルは早く乾きません。

と云うことは、カビや雑菌が繁殖しやすい環境を作って助けているようなものです。

そこで、ちょっとひと工夫してみますね。

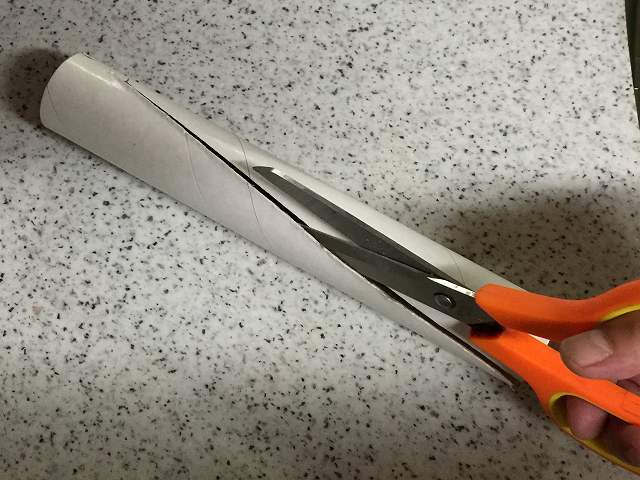

まずは、ラップやアルミホイルの芯を用意します。

キッチンペーパーの芯でもいいですが、できましたら芯の厚紙の厚みがある方が長持ちしやすいです。

ハサミで切り込みを入れます。

(理由はのちほど分かりますよ)

まっすぐ切るよりも少し斜めに切った方がいいです。

(理由はのちほど)

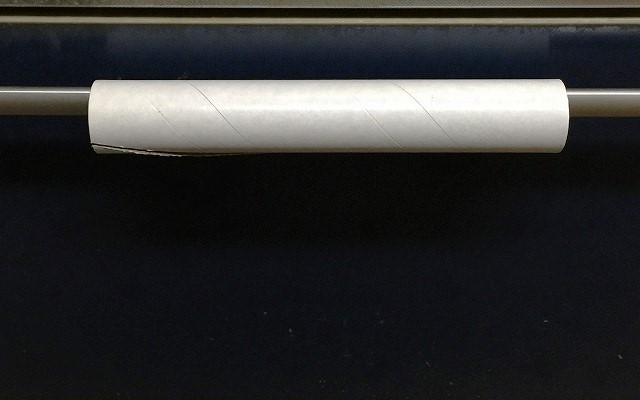

タオル掛けにはめ込みます。

芯を切らなくてもはめ込めるのなら切る作業は必要ありません。

そして、なぜ斜めに切ったかというと、まっすぐに切ると、芯が脱落しやすいんです。

そこにタオルを掛けますね。

すると、どうなりましたか?

先ほどの一般的な掛け方と何か違いませんか?

こうすると分かりやすいかもね。

そうなんです。

芯をはめ込んだので、芯の直径分の隙間ができました。

前後のタオルの間に空気が流れやすくなります。

その分、早く乾きやすいのです。

手拭きタオルは二つ折りにして掛ける + クリップで留めるともっと衛生的です!

この一般的な掛け方から

↓

こうなりましたね。

だけど、まだこれでは不充分です。

手前のタオルだけでは充分に手の水気を拭けないので、つい後ろ側のタオルも一緒に掴んで拭いてしまいます。

すると、すぐにタオル全部が水で濡れてしまうのでカビや菌の繁殖につながります。

そこで、さらに工夫してみます。

タオルを「ホテルたたみ」の時にやったように、2つに折ります。

2つ折りにしたタオルを掛けます。

そうすると、手前側のタオルだけで2重になりましたので、充分に水気をぬぐえます。

だけど、私はさらにもう一工夫します ^^

タオルの裾をクリップで留めます。

こうすれば、タオルが輪っかになりますよね。

使い方は、手前のタオルで手を拭いたら、タオルをクルクルと回転させます。

今拭いたタオルは後ろ側に移動します。

手前になったタオルは乾いています。

キッチンでは、頻繁に手を拭きますので乾く時間はあまりないかもしれませんが、ちょっとでも衛生的にするためには必要かもしれません。

少なくとも、トイレや洗面所のタオルはこのようにしておけば、少しでも衛生的にできます。

いかがでしたでしょうか?

あなたの暮らしの「スッキリ・キレイ」を少しでもお助けできたなら嬉しいです ^^

お役立て下さいね。

タオルは柔軟剤ではふわふわになりません。干し方と畳み方しだいです!

タオルがふわふわしているのは、パイルと云う糸の輪っかが起きているからです。

このパイルは新品の時はまっすぐ立っています。

だけど、使っていくうちに、洗濯を繰り返すたびに、段々と寝ていきます。

最初のうちは柔軟剤で起こすこともある程度はできます。

でも、柔軟剤では不充分ですし、効かなくなってきます。

パイルが寝ていくと、生地への摩擦が大きくなっていきますので、生地も薄くなっていきます。

すると、糸のほつれや破れが発生します。

タオルをふわふわにする上手な干し方は、バサバサと逆なでして日陰に干す

タオルをふわふわにするのは柔軟剤では不充分です。

そして、やってはいけない注意点もあります。

- 手のひらでパンパン叩く

- 天日干し

- 室内干し

よく両手の平を合わせて、神社のお参りの時みたいに叩いている人もいます。

これはさらにパイルをつぶしてしまいます。

叩くのなら、手のひらの間に空気が入るようにして叩かなくてはいけません。

良く晴れた日に外で直射日光があたる場所に干していませんか?

これはタオルだけじゃなくて他の衣類にも良くありません。

確かに早く乾きますが、紫外線で生地を傷めますので避けましょう。

最近は室内干しも多く見られます。

下着泥棒やプライバシーの問題や共稼ぎなどで仕方がないこともあります。

だけど、普通に干しただけでは乾きが遅いので、パイルは寝ます。

そして、タオルが雑巾臭になる原因にもなります。

- 風通しの良い日陰で干す

- 干す時にバサバサ干し

- 手で逆なで干し

衣類を乾かすのはお日様の熱だけでは不充分です。

風が必要です。

日陰には風が吹いています。

直射日光の紫外線で生地を傷めたり、色褪せも起こります。

風通しの良い日陰に干すことをおススメします。

室内干しの場合は、エアコンのドライ、または扇風機をタイマー設定して風を洗濯物に当てて下さい。

風があたることで早く乾きますし、パイルも起きやすくなります。

タオルのパイルを起こすために一番効果的なのは、干す前にタオルをバサバサって振ることです。

10回~20回振ってください。

パイルが立った状態で乾くので、ふわふわ感が長続きします。

または、干した後でタオルの表面を手で逆なでします。

パイルの寝ているところを手で逆なでして起こしてやってください。

立った状態で乾かすことが何よりも大切です。

タオルをふわふわさせるのは、柔軟剤ではありません! ^^

ハウスキーピング協会認定講師の私は整理収納アドバイザー2級認定講座を開催しています。

一日(約6時間)の受講で、必ずあなたも片付け上手になれるようにサポートいたします。

そして、同時に整理収納アドバイザー2級の資格も取得できる特典付きです!

毎月岡山で開催していますが、ご依頼いただけましたら全国どこへでも出向いて開催させていただきます。

詳しくは ↓ ↓ の画像をクリックしてご覧ください。

モノ屋敷だった私が「スッキリ・キレイ整活」を実現できたノウハウを無料で購読できます。捨てられない人、散らかし癖のある人に必ずお役にたてる私からの毎朝のメッセージです。