ビジネスマン必読!会社の整理整頓・書類のファイリングの方法|デスク周りや社内環境改善

皆様、はじめまして。

私は男性では珍しい整理収納アドバイザー1級及び認定講師の資格を持ち、活動している整理ist 佐藤亮介です。

※整理収納アドバイザーとは、NPO 法人ハウスキーピング協会が認定している資格です。

http://housekeeping.or.jp/

私のブログに辿りついていただいたあなたは少なくとも私との縁が紡がれました。

ブログを通じて私はあなたの傍に寄り添いながら、あなたの《整理力》や《やる気》を一緒に創り上げていきたいと思います。

あなたは今の職場や自宅での身の回りに、何かしら悩みを持たれているのでしょう。

自分の環境や働き方、生き方、暮らし方を変えていきたいと望まれているのでしょう。

でしたら、どうぞこの記事を読み進めてください。

かなり長文の記事ですので一気に、一度に読むのはやめて少しずつ読み進めてみてください。

目次を付けていますので気になる項目だけでも構いません。

これを読めば必ずあなたは変われます。

必ずヒントが見つかります。

私のことを「光に導く整理ist」と呼ぶ人がいます。

モノやストレスに埋もれた暗闇から光を見つけた喜びを必ず体感していただきます。

整理ist 佐藤亮介

目次

- この記事を書くにあたっての思い

- 《整理》は、働く環境や生活の環境を改善するだけではなく、働き方や生き方に改革を起こします。

- 3つの約束をしてください。

- あなたは「捨てる」と「収納術」で失敗しています!

- 「捨てる」と「収納」を頭から捨てましょう!

- 《整理》とは、無駄なもの、不必要なものを取り除くこと

- 整理の第1歩は《選ぶ(分ける)こと》

- 《選択》で自分とモノに素直になれる

- 《整理整頓》って何でしょう?

- 《整理収納》って何でしょう?

- 《片づけ》って何でしょう?

- 整理力があなたをデキルビジネスマンにします!

- あなたはなぜ整理をしたいの?どうしてキレイにしたいの?

- 整理の時間的なメリット|捜し物大国の日本人

- 整理の経済的なメリット|整理をするとお金が儲かる・溜まる・無駄遣いがなくなる!

- 整理の精神的なメリット|整理は最強の精神安定剤

- 整理の健康・衛生的なメリット|アレルギーの原因は汚部屋のハウスダスト

- 整理の危険回避・命を守るメリット|あなたの家は安全ですか?

- 《捨てる》でなく《活かす》でモノとお別れ

- 保留にして自分を試す(かもしれないBOXの活用)

- 思い出のモノが手放せない|思い出のモノが捨てられないの?思い出が捨てられないの?

- 年賀状や手紙が手放せない

- 思い出の写真が捨てられない

- 〝これ高かったの~〝 高かったモノを手放せない

- モッタイナイって言う人はモノを大切にしていない証拠かも

- あなたは本当にモノが捨てられない?捨てるのが苦手ですか?

- 男性は左脳、女性は右脳で整理・片づけの癖が分かります!

- 家族(ご主人、奥さん、子供など)、職場の人に片づけを手伝ってもらうコツ

- 整理は引き算だけじゃない。足し算にも要注意!

- モノを増やさない買い物3原則

- 整理、片付け、掃除をする時にはキッチンタイマーを使いましょう!

- 整理の作業の第一歩は「全部集めてみる・全部出してみる」から

- 一気に頑張った人ほどリバウンドしやすくなる!(脳科学者 茂木先生談)

- 物を5W1Hで整理する方法

- 《もし今それを手放したとして》でモノと向き合ってみましょう!

- 収納は「おもいやり」と「忖度」で完成する!

- 収納方程式① 《モノの住所を決める》

- 収納方程式② 《グルーピング収納》で使う時も片づけもワンアクション!

- 収納方程式③ 使用頻度で収納》フライパンと土鍋が同じ収納場所ってどうなの?

- 収納方程式④ 《適正量》でモノの所有量を決める|あなたは服を何枚持ってますか?

- 収納方程式⑤ 《行動動線》でモノの配置を変えてみる

- アクション数が多すぎると人は片づけなくなる!

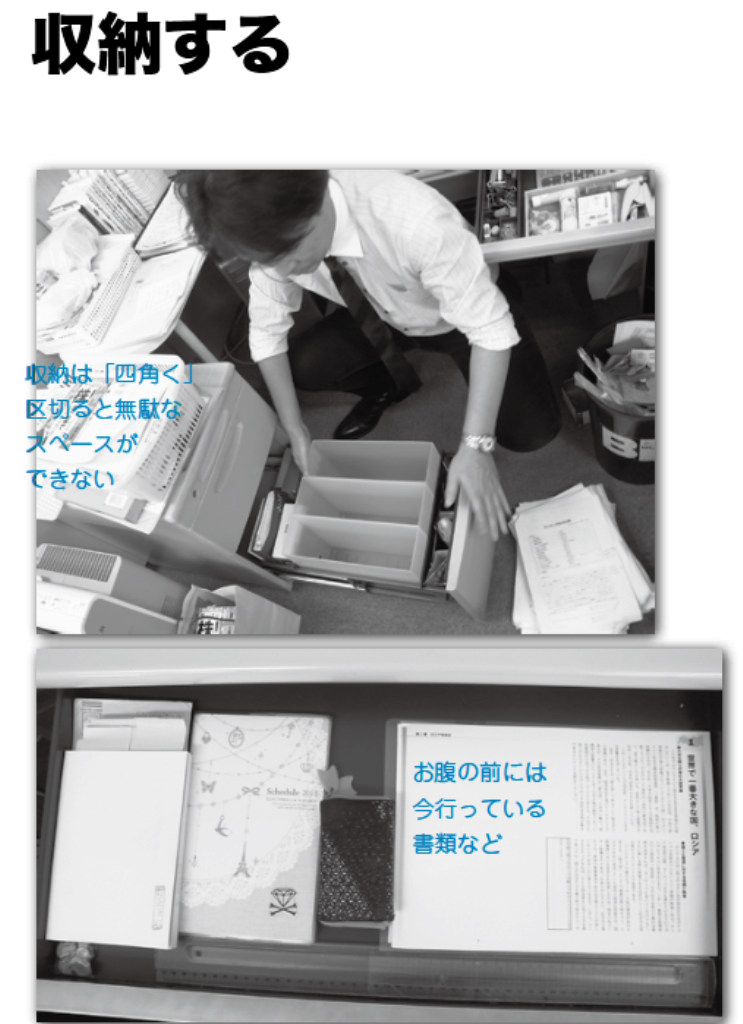

- 収納の達人は四角く区切るコツを知っている!

- 美的収納は腹8分目収納

- デッドスペースの本当の活かし方|デッドスペースは死んだ空間なんかじゃない!

- 収納は《見える化》・《見せる化》させてアクション数を減らしましょう!

- 縦収納でモノを見えやすくすると捜しやすくなる

- アクション数、扉の数を少なくすると時間の達人になれる!

- 散らかりや汚れは小さな乱れから始まる|割れ窓理論

- 片づけはモノの「ただいま」と「おかえり」

- あとかたづけは≪3秒、3日間、3週間≫の3を意識すると習慣化から癖になる

- 帰宅時、帰社時はイスにすぐに座らない習慣化で片づけ上手になれる

- デスクに「留守ですBOX」を置いて出掛けましょう!

- 「とりあえず」で片づけをあとまわしにしない!

- 鍵、携帯、財布などの小物で片づけの練習を始めましょう!

- 脱いだ服を散らかさない、放らないようになる裏ワザ!

- スッキリ・キレイを維持するサイクル

- 紙類の整理はなんとかなる精神を忘れないことが一番大切です!

- 書類のファイリングは「収納術」ではなく「整理術」です!

- ファイルのタイプのオススメは、「挟むだけファイル」

- 「その他」のファイルは作らない

- 「大中小」分類でファイリング&ラベリング

- 時間軸でファイルを管理すると整理がしやすくなる

- ファイリング用品は大きさ、形、色などの規格を揃える

- 情報整理の基本|即捨て・全捨てしない人は仕事ができない人!

- 書類やデータは共有化させれば情報もスペースも整理ができる!

- 配布書類には「廃棄可」と書いておくのが相手への配慮

- 会社のデスクにルールがあるって知っていますか?

- モノ別、場所別で1日10分の整理の習慣化

- 1日10分整理の練習|財布の整理

- 1日10分整理の練習|バッグ(通勤バッグ、営業バッグ)の中の整理

- 1日10分整理の練習|名刺の整理

- 1日10分整理の練習|車のダッシュボードの整理

- 1日10分整理の練習|デスクの整理 退社時はデスクの上は電話とパソコンだけ!

- SNSと写真でやる気とモチベーションを維持する方法

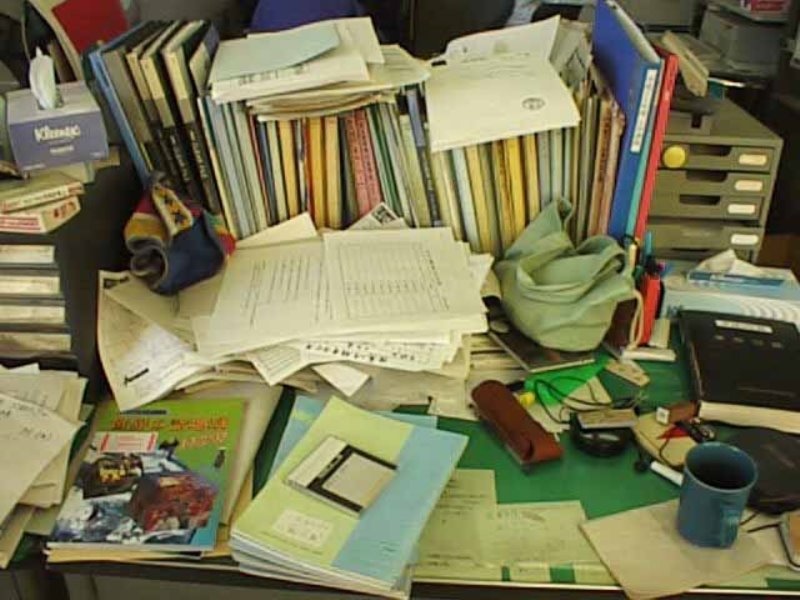

- ある社員のデスクを整理|入社以来の「捨てられないモノ」でいっぱいの机

- 私はモノが捨てられない、モノ屋敷で暮らしていた男です

- 「物」ではなく「モノ」

- あなたが生きていくために、本当に足らないモノって何ですか?

- 孫正義社長の選択肢

- さぁ、何かひとつだけ、手放してみましょう!

この記事を書くにあたっての思い

整理・片づけが苦手で悩んでいる人に向けて心を込めて書きます。

「整理」はただ単に身の回りをスッキリ・キレイにするためだけに終わりません。

あなたの暮らしや生き方、考え方さえも変わってしまうことをお約束します。

私は「整理」でもう一度日本や日本人にキレイを取り戻していきたいです。

そして、その先にある世界はきっと未来の子供たちに平和と幸福に満ちているでしょう。

この記事はかなりの長文になると思います。

一気に読むのは控えていただき、通勤時間や昼休み、就寝前などの合間の時間に少しずつでも読み進めてみてください。

そして、記事の内容がビジネスのことだから働いていない私には関係ないと思わずに読んでください。

自宅であっても職場であっても、整理の対象のモノが違うだけで、整理の考え方や手順は全く同じなのです。

例えば、デスクの上の整理は食卓の上と置き換えて読んでいただければ分かりやすいと思います。

必ずあなたの答えがココに見つかるはずです!

どうぞ最後まで宜しくお願い致します。

今のあなたは次のどれかに当てはまっていませんか?

・引出しの中や足元のスペースはグチャグチャで物置か倉庫状態

・ 出張や外回りから戻ると机の上はさらに紙だらけになっていて モチベーションダウン

・ 上司やお客様から頼まれた資料や見積書がすぐに見つからず怒られてばかり

・ だいたいどこに何があるかわかっていると、自分にも他人にも誤魔化している毎日

・ 早く家に帰って休みたいのに、何から仕事を片づければいいのかわからず残業ばかり

・ 帰宅して玄関前で鍵を探すのに時間がかかり、なかなか家に入れない

・ くたくたでとりあえず上着や靴下をそこらじゅうに脱ぎっ放し

・ テーブルの上がモノだらけなので床の上にもあらゆるモノが散らかっている

・ 朝の服の仕度は、椅子や床に脱ぎっ放しの中から目に入ったのをとりあえず着る

・ 車の助手席は、モノとゴミだらけ。大事な書類をなくした経験が数回

挙げればまだまだキリがありませんが、ひとつでも該当した人はイエローカードをすでに2枚渡されているようなもの。

ただし今ならまだ退場は免れます。

今すぐ、あなたの意識を変え、新たな意識を持ち、その意識を進化させていきましょう。

《整理》は、働く環境や生活の環境を改善するだけではなく、働き方や生き方に改革を起こします。

《整理力》を身につけたあなたは、まず「時間の匠」になるでしょう。

時間はお金を生みます。

上司や同僚、得意先の人のあなたを見る目が変わるでしょう。

もしもあなたが出世や昇給を望むのなら、必ずかないます。

起業を志しているのなら、優れた経営者になれるでしょう。

そんなあなたには素敵な方との出会いが生まれ、結婚をし、幸せな家庭を築けるでしょう。

あなたから整理力を受け継いだ子どもは学力も優れ、将来の日本の発展に貢献してくれるでしょう。

モノを動かせない人に、人の心は動かせません。

あなたの目の前の「今」に向き合ってください。

あなたの身の回りのモノや物事を整理力で変えてみてください。

「たかが整理ではなく、されど整理」を必ずあなたは実感なさるはずです。

モノを動かせない人に、人の心は動かせません。

自分の心が変われば相手の心も動きます。

そして、比べるのは他人ではなく、昨日までの自分だけでいいのです。

私は物が捨てられないモノ屋敷の住人でした。

かつてモノ屋敷の住人だった私が整理に出会い、整理に目覚めたお陰で、多くの素敵な人との出会いや仕事が生まれました。

そして私の世界は大きく変革しました。

今の私は、仕事やプライベートにおいてストレスは少なく、無駄なこともモノも存在しません。

モノが捨てられない思いや捨てる苦しみを私は充分知っています。

だからこそ、そんな方の辛さを理解できます。

私の失敗談や経験からのお話もさせていただきます。

「こうしたらうまくいきます」だけではなく、

「こうしたら失敗しますよ。」真似をしないでください」というメッセージこそ大事だと考えています。

どうぞ私を信じてください。必ず、あなたを光射す場所へとお導きします。

3つの約束をしてください。

このブログを最後まで読み終えるまで、モノは捨てないでください!

私は最近流行りの「捨てる術」をメインにお伝えするつもりはありません。

捨てられる人は、どうぞ捨ててください。

でも、かつての私のようにモノが捨てられない人は、まだ捨ててはいけません。

今すぐにモノを捨て始めると、必ずモノだけではなく、心も捨ててしまうことになるでしょう。

それでは罪悪感、自己嫌悪、後悔、悲哀に包まれてしまいます。

よろしいでしょうか、必ず守ってくださいね。

完全に読み終えるまで、モノはまだ捨てなくていいのです。

いや、絶対に捨てないでください!

収納用品やグッズ、家具、収納雑誌はまだ買わないでください

失礼を承知の上で、特に女性の方に警告しておきます。

モノを片づけようとして、部屋や仕事環境をキレイにしようとして、いきなり収納という入れ物から買い揃える人が多いのです。

今の日本人の誤った特徴です。

第一歩は《収納》ではありません。

収納用品を買いたい衝動は大きく深呼吸をして落ち着かせましょう。

収納用品は逃げたりしません。

慌てない、慌てない。

いきなり無理や無茶をしてはいけません

整理や片づけに慣れていない人が、いきなり大きな場所から時間をかけて始めるのも禁物です。

そんな場所には、モノもたくさんあって種類も多いはずです。

挫折や自信をなくす元です。絶対に我流で始めないでください。

どうぞ皆さん、なるほどと感じたら試してみましょう。

「試してみる」という軽い感覚で構いません。

整理とは、ただ単にモノや身の回りがキレイになることだけではなく、考え方、価値観、人生観までも変えてしまうツールです。

整理を習慣化し、整理をより深く理解できれば必ず今までの生き方とは違う自分を見出すことができるでしょう。

あなたは「捨てる」と「収納術」で失敗しています!

最近世間でクローズアップされているのが「捨てる」と「収納術」です。

私は決して全否定しているわけではありません。

「捨てる」も「収納術」もモノと向き合ってキレイにしていく中では必要な場合もあります。

「捨てる」と「収納」を解決の第1歩、入口にしない!

「捨てる」と「収納」

今多くの方がこの2つを問題解決の第一歩もしくは入口にしています。

そのため家や職場をキレイにするどころか、前よりももっとモノを増やしたり、途中で挫折してしまっているのです。

モノが捨てられない人にいくら「捨てましょう」と言ってもダメなのです。

たとえば、あなたは誰かに「それ使っていないんだったら捨てたら?」と言われて、「そうだね」と素直に捨てられますか?

おそらく

「いや、これから使うんだ」とか

「くそっ、絶対に捨てないぞ」と反発したくなりませんか?

もしくは、

「愛着があるんだ」

「誰か使うかもしれないし」と言い訳をしたくなるはずです。

気持ちの準備ができていない人は、簡単にはモノは捨てられない

つまり、モノを「捨てる」ということに対して、まだ気持ちの準備ができていない人は、簡単にはモノは捨てられないのです。

しかし、「断捨離」ブームもあって「捨てる」ことが一番だと多くの人は洗脳されています。

洗脳された人がモノを捨てることから始め、さらにストレスや挫折感を味わってしまった人をたくさん見てきました。

あなたの入口や第1歩は「捨てる」ではありません!

「収納」も入口ではありません!

「収納」でモノを片づけようとしている人は共通して、

- 「収める場所や入れ物が少ない」とか

- 「もうモノが入らない」とか

- 「オススメの収納用品はありませんか?」とか

- 「何かいい収納術を教えてください」

といった言葉をよく口にされます。

どれかひとつでも心当たりがある方は要注意です。

まさに「収納」の魔法にかかっています。

モノが散らかっているのは本当に「収納」に原因があるのでしょうか?

収納が足らないとか、もう入らないのではなく収納のキャパシティに対してモノの方が多過ぎているからだと考えなくてはいけないのです。

片づけ上手になりたいあなたに贈るお話

「捨てる」と「収納」を頭から捨てましょう!

《整理》とは、まず「気持ちを整えること」

日本に「モノを簡単に捨ててはいけない」という教訓があり、モノを捨てるのは罪悪だと感じます。

それが日本人らしさです。

《捨てる》はそもそも日本人の心や文化に反した行為、禁じ手なのです。

それに逆らってまでも、行わなければならないのが《捨てる》こと。

そんな大きなことを、本や人から言われたくらいで、あなたは実行できますか?

そうです、多くの人はできないのです。

反逆行為、すなわち悪だと教えられてきたからです。

しかし、ここまであふれんばかりのモノを持ってしまい、家や職場が物で埋め尽くされています。

そこで人が溺れてしまう状況を作ってしまったこともまた悪です。

いつか物は手放していかなくてはいけません。

そのために必要なのは、「気持ちの準備」です。

《整理》とは、まず「気持ちを整えること」です。

ちゃんと自分とモノに向き合って、気持ちを整えていくことが大事です。

「収納」を入口にしてはいけない理由について

たとえば、あなたの部屋には服があふれ、脱ぎっ放しの服もそこら中にあります。

クローゼットやタンスにはもうこれ以上服は収まりません。

さて、あなたはあふれた服をどうやって片づけ始めますか?

一番多い答えはこうです。

「とりあえず、衣装ケースやタンスを買ってきます」

確かに、あふれだして散らかっていた服は衣装ケースやタンスに収めることができ、部屋はキレイになるでしょう。

でも、その衣装ケースやタンスは次にどこへ収めるのですか?

もうクローゼットにも押入れにも収めるスペースはありません。

すると、こうお答えになります。

「仕方がないから部屋の隅に置きます。積み重ねておきます」

当然、それしか方法はありません。

しかし、それはあなたが本当に求めていた答えですか。本当に暮らしやすい状態でしょうか。

そうです。

それは根本的に、何も改善されてはいません。

以前と何も変わってなんかいないのです。

ただ単に、服の場所が移動したに過ぎないのです。

今まであなたはこうした片づけ方法をしてきませんでしたか?

とりあえず、何か収めるモノさえあればいい。

収納のスペースを作ればモノは収めることができる。

これがまさに「収納」を入口にしている、間違った整理収納方法です。

このような収納を入口にした誤った方法を続けている限り、部屋は収納スペースや入れ物だらけになります。

そしてさらにモノは溜まっていくだけになっていることに早く気がついていただきたいのです。

《整理》とは、無駄なもの、不必要なものを取り除くこと

多くの人が家も職場もスッキリとキレイにならない本当の理由は、《整理》の意味や何をすることなのかを正しく理解できていないことにあります。

《整理》とは?を辞書で調べてみると

- 乱れた状態にあるものを整えて、きちんとすること

例:「資料を―する」「気持ちの―がつく」「交通―」 - 無駄なもの、不要なものを取り除くこと

例:「小枝をーして生ける」「人員を―する」 - 株式会社が支払不能・債務超過に陥るおそれまたは

その疑いがあるとき、再建を目的として裁判所の監督

の下に行われる手続

まず③はこの本における《整理》とは全く異なるので省きます。

では、私が考える《整理》とは①なのか②なのか、または両方なのかです。

あなたは《整理整頓》《整理収納》の《整理》とは、どれだと思われていますか?

さぁ、答えは出ましたか?

答えは、②です。

《整理》とは、無駄なもの、不必要なものを取り除くこと

《整理》とは、無駄なもの、不必要なものを取り除くことなのです。

《整理整頓》や《整理収納》の《整理》とは、①の整えるとか揃える、並べるといった意味ではありません。

もしも①だとすると、《整頓》も整えるとか揃えるという意味ですから、《整理整頓》は、「整えて整える」と反復しているだけになります。

さらに《整理収納》は、「整えて収める」となり意味がよくわかりません。

「収める」はそもそも整えたり揃えたりすることですから、これも同じ意味の反復に過ぎません。

今日からあなたの《整理》の概念を変えてください。

《整理》とは、

ただし、この「取り除く」には「捨てる」はまだ存在しません。

「取り除く」=「捨てる」ではないということも重要なポイントになります。

できたら、意識を変えるためにも今日から言葉の使い分けをしてみるといいでしょう。

たとえばデスクの上を整えたいのであれば「整頓する」と言う。

脱ぎっ放しの衣類を入れるのは「収納する」とか「収める」という。

といった具合です。

片づけ上手になりたいあなたに贈るお話

整理の第1歩は《選ぶ(分ける)こと》

まずあなたが最初にすることは、自分のモノを《選択する》ことです。

《選択》とは、選ぶこと。

そして、《選択》や《分ける》には基準が必要です。

何を基準に選ぶ・分けるのかです。

ゴミ、ゴミ化したモノを取り除く

まず整理に自信がない人やうまくできそうにない人は、

「明らかにゴミ、ゴミ化したモノ、近い将来ゴミになると思えるモノ」をそこから取り除くことを行ってみてください。

これが一番簡単な<選択>です。

たとえば、引出しの中を全部出してみましょう。

紙くずや記憶にないメモ、いつ買ったかわからないガムや溶けたキャンディ等はゴミです。

- 「これ誰?」の名刺

- 錆びた乾電池

- 先がつぶれたボールペン

- 乾燥したマジック

- 一度も見たことがない前任者のファイル

- 昔懐かしいフロッピー

- 古い携帯電話、充電器……

これらはゴミ化しています。

ほとんど使ってない筆ペン、1・2度しか使ってない瞬間接着剤や指サック、薬、去年の手帳などは近い将来ゴミになるモノです。

《ゴミ》の定義を辞書で調べると

この考えで見ていくと、

- 前任者からの使っていない資料、

- いつか…とため込んでいる古い統計データ、

- 会議のレジュメ、

- ただ持っているだけの名刺、

- 何年も着ていない服や靴、

- 便利そうだと買っただけの文房具など、

役に立たず無くても何とかなっている物たちは《ゴミ》だともいえるのです。

何気なくただ持っているだけのモノ、そこにいつもあるモノは当たり前の景色(状態)になっていて、違和感がなくなっています。

こうして改めて観察してみると、いかにゴミやゴミ化したモノを後生大事に持ち続けていたのかがわかります。

ゴミはゴミ以外の何物でもありません。

ゴミに埋もれてしまう前に、サッサと取り除きましょう。

場違いなモノを探して取り除く

整理の1つの手段として「ひとつのスペースや収納場所から場違いなモノ」を見つけてみましょう。

「場違い」、つまりそこにはなくてもいい物そこにはふさわしくないモノ、なぜこれがここにあるの?といったモノたちです。

たとえば、デスクの上にお菓子、引出しの中に化粧品や週刊誌、スポーツ新聞があるのは場違いですよね。

デスクの足元は物置ではありません。

ロッカーは書庫や本棚ではないですよね。

職場は我が家ではありません。

仕事に関係のないモノは「場違い」なモノです。

整理の基準は「今でしょ!」

今自分が使っているのか、今は使っていないのか。

服でしたら、今着ているのか、今はもう着ていないのかです。

《今》という現在を基準にして《選ぶ》《分ける》を行ってください。

でも、こうお話ししても多くの人は

- 「いつか使うかもしれない」

- 「もしかすると要るかもしれない」

- 「まだ使えるから」

- 「何かに使えるかもしれない」

で考えがちです。

これらの基準で選択しようとしても、ほとんど人はうまく分けることはできません。

それは捨てたくないという思いが強いのと、それらの基準は全て未来形の基準だからです。

ただし、《今》で選べないモノも発生します。

たとえば、冬に夏服を整理しようとしても、当然《今》では分けられません。

このような場合には

「今度の夏は着るかもしれない」という未来形ではなく、「前の夏に一度でも着たのか着なかったのか」という過去にさかのぼって選択することが大事です。

《事実》を基準にして選択(分ける)する

つまり、《今》にしても《過去》にしても、《事実》を基準にして選択(分ける)することを絶対に忘れないでください。

「捨てる」は一切考えずに、ただただ、《今》と《過去》を基準にして選択してみるだけです。

例えば「今使っている」と「今は使っていない」の2つの山を作っていくことだけでいいのです。

《気に入っているのか》基準

それでもうまく分けられない人には、ハードルを下げたアドバイスをします。

「これは気に入っているのか、気に入っていないのか」です。

たとえば、引出しの中に3本のシャープペンシルがあります。

それを「使っているのか」「使っていないのか」で分けようとしたら、「使っていないけどデザインが気に入っている」と感じてどれが必要か選べない。

服やバッグでもそうでしょう。

ならば、今使っていなくても、本当に自分が気に入っているのなら、ひとまずは取っておいてOK です。

《役に立っているのか》基準

もうひとつは、

「これは自分の役に立っているのか、立っていないのか」

私たちが所有するモノには必ず何かしら人の役に立つという役割を持っています。

役にも立っていないモノは自分には不要です。邪魔物です。

しかし、たとえばデスクの上に置いている、ゆるキャラのマスコット人形は、仕事を手伝ってくれるわけではありません。

だけど、それを見ると癒されて、イライラが解消されるとか、仕事の効率がアップするのであれば、役に立っているとも考えらえます。

最初から完璧な整理は難しいものです。求めてもいけません。

最初はこのような緩い基準で分けてみて、少しだけでもモノが分けられたという実感と自信を持ってもらうことが大切です。

完璧は求めない。

多少うまくできないくらいで丁度いい。

1歩前に進めただけで大きな第一歩ですから。

《選択》で自分とモノに素直になれる

日常の中で何十回とやっているのが≪選択≫

《選ぶこと》を何か難しく思っていませんか?

私たちは日常の中で何十回とやっているのが《選択》なのです。

朝起きて会社行きたくないなぁ。でも行かなきゃ。

コンビニでおにぎりにしようかな、パンにしようかな。

ファミレスでメニューを選ぶ。

デートに何を着ていこうかな。

仕事はどの案件から片づけていこうか……。

数えきれない《選択》をしているはずですよね。

《選択》は楽しくてワクワクする行為

本来、《選択》は楽しくてワクワクする行為です。

さらに言えば、《選択》の際には、余計な思いやしがらみ、慣習、利害関係などは考えずに、素直で正直な自分になることが大事です。

そもそも、あなたは書類や小物が散らかって探し物ばかりしているデスクがいいですか?

スッキリとしたデスクで仕事がしたいですか?

純粋な気持ちで選択してみてください。

その答えは明確だと思います。

そうした感覚で自分のモノと向き合って、

- 《自分が使っているモノ》、

- 《気に入っているモノ》、

- 《役に立っているモノ》

それならあなたにもできそうな気がしてきませんか?

捨てなくてもいい、ただ選ぶだけ。

ストレスはほとんど感じないはずです。

最初に《捨てる》を考えて、何を捨てようかと悩むのはストレスアップしてしまいます。

折角のやる気というモチベーションが萎えてしまいます。

小さなこと、たった1か所でもいい。

「やったー! 自分にもできた!」という達成感をできるだけたくさん経験した人の方が、モチベーションを維持できると心理学や脳科学でもいわれています。

そして私の経験でも、そういう人の方がリバウンドの確率は圧倒的に低いのです。

整理 《選択》の裏ワザ

それでも、「選択」に自信がないのでしたら、私が最終的に行う裏ワザがありますのでご安心を。

さあ、あなたが整理したいモノを決めて目の前に集めてください。

そして次の2つの「選択」をしてください。

①ゴミやゴミ化したモノを選んでください

②迷うモノ(かもしれないモノ)を選んでください

①の、明らかにゴミのモノはわかりますよね。

錆びて切れの悪くなったハサミはゴミ化していると考えましょう。

②は選択に迷ってしまうモノたちです。

「いつか」

「もしかしたら」

「まだ使えるかも」

「何かに使えるかも」

「モッタイナイ」・・・

こうした気持ちになったモノを選びます。

いかがですか?

ゴミと、迷うモノの2つの山ができましたね。

ゴミはゴミとして処分しましょう。

迷うモノは段ボールなどに入れて保留にしてください。

これで、あなたの「選択」は終了しました。

残ったモノはあなたにとっての何でしょうか?

そう、あなたが今使っている物、役に立っている物、必要なモノだけです。

それらを元あった場所や、あるべき場所に整頓・収納してみてください。

そこにはスッキリとした状態が生まれているはずです。

もうモノを探す時間に囚われているあなたはいません。

だって、そこにはあなたにとって必要なモノしか残っていないのですから。

デスクの上も引出しの中も書類ファイル、家の服も本も全てこの方法で行えば、あなたの環境をすっかり変えていけます。

《整理》とはモノを捨てることが目的ではありません。

《整理》とはモノを捨てることが目的ではありません。

仕事のしやすさや暮らしやすさの環境を創造していくことが最優先の目的なのです。

いずれ、保留にした箱は目障りに思えてきます。

《今》と《これから》の自分には必要がない物たちなのだとわかってくるでしょう。

そのときに、次の《手放す》ステップを踏めばいいのです。

いろいろな整理の第一歩をお伝えしてきましたが、共通して大切な心構えは「しっかりと自分とモノを観察する」ことです。

いい加減な気持ちで行うのであれば、やらないほうがマシ。

たとえ5分でも時間がモッタイナイからです。

しっかりと観察してみることで、モノを通して今までの自分の姿と、これからの自分の姿が必ず見えてくるものなのです。

片づけ上手になりたいあなたに贈るお話

《整理整頓》って何でしょう?

《整理整頓》意味をちゃんと知っていますか?

《整理整頓》という言葉をよく見聞きするはずです。

あなたはこの言葉の意味をちゃんと知っていますか?

「そんなこと小学生でも知ってるよ」って思われたことでしょう。

でも、私はその小学校の時に正しく教えていないことが問題だとも感じています。

今の多くの人が知っている《整理整頓》の意味は、実は間違って覚えているものなのです。

それでは、あなたに質問します。

あなたのデスクやテーブルの上、または床の上でも構いません。

そこにはモノがいっぱいあって、散らかっています。

今のままで仕事や食事をすることはできません。

掃除をすることもできません。

私が今からあなたに

〝テーブルの上の物を整理整頓してください〝と号令を出します。

さぁ、あなたは何をしますか?

おそらく多くの人は、そこに散らかっている書類や本などを

- トントンと揃えてデスクやテーブルの端に寄せたり、

- 筆記用具をペン立てに入れたり、

- 別のデスクや隣の部屋に持って行くでしょう。

では次に、先ほどと同じ状態のデスクやテーブルがあります。

今度私は

〝テーブルの上のモノを整頓してください〝と号令を出しました。

さぁ、今度はあなたは何をしますか?

おそらく、

「さっきと同じに決まってるだろう」と思われるのではないでしょうか?

《整理整頓》と《整頓》は同じ意味なの?

つまり、

《整理整頓》だろうが

《整頓》だろうが、

同じ意味だと思われた方が少なくないはずです。

同じ意味であれば、なぜ昔の人はわざわざ頭に《整理》をつけたのでしょうか?

いつの間にか、日本人はその意味を忘れました。

《整理整頓》も《整頓》も、何かモノを揃えたり、整えたり、並べるというイメージを持ってしまっているわけです。

私たちは学校の図書室や掃除道具置き場などで《整理整頓》の標語を見てきました。

そこで教えられた意味は、

「乱れたモノを整える」

「乱れないように揃える、並べる」でした。

モノが少ない時代の日本人にはそれでもよかったわけです。

でもモノが増えてしまった今の日本人はこれでは解決できません。

《整理整頓》の《整理》と《整頓》の正しい意味

《整理整頓》の《整理》と《整頓》の意味はそれぞれ違い、別々に考えることなのです。

もう少し付け加えると、

ただ整えたり揃えた状態は、整理が行われていない、ただの《整頓》にしかなっていません。

これが正しい意味と手順です。

「整理なくして整頓は完成していない」とお考えください。

《整理収納》って何でしょう?

あなたは《整理収納》という言葉の意味をちゃんと知っていますか?

「馬鹿にするのもいい加減にしてほしい」と思われたら謝ります。

でも馬鹿にしてなんかいません。

あなたに正しい知識を身につけてもらいたい一心なのです。

では、先ほどと同じように質問をします。

部屋中に服がいっぱい散らかっています。

脱ぎっ放しの服が、あっちにもこっちにも散乱しています。

そこで私はあなたに

〝散らかっている服を整理収納してください〝と言いました。

さぁ、あなたは今から何をなさいますか?

おそらく多くの人は、服をたたんでタンスや衣装ケースの引出しに収めたり、ハンガーにかけてクローゼットなどに吊るしたりしていきますよね。

今度はあなたに

〝散らかっている服を収納してください〝と言いました。

さぁ何をしますか?

おそらく多くの人は、同じことをするのではないでしょうか。

つまり何かモノをおさめる作業です。

《収納》とは「収める」「納める」と書きますからね。

この言葉も整理整頓と同じで、四文字熟語として生まれただけなのでしょうか?

≪整理収納≫の正しい意味とは?

《整理収納》とは、

これが正しい意味と手順です。

多くの人の「収納」とは「隠す収納」にすぎない

服が増えてきたり、散らかると、まずは衣装ケースを買ってきて収めたのでは、ただ単に収納しただけです。

服がこっちからあっちへ移動しただけで、根本的には何も解決できていないのです。

それは、《しまい込む》という

「隠す」「溜め込む」「詰め込む」だけの行為です。

正しく整理から行うことで、多くの場合は新たな衣装ケースは買わなくても解決してしまうことを実感なさるはずです。

逆に、今まで使っていた衣装ケースが空になって余ってしまいます。

《整理》《整頓》《収納》はそれぞれ全く違う意味

《整理》《整頓》《収納》はそれぞれ全く違う意味なのです。

私たち整理収納アドバイザーの理論では、《整理》には整えたり、揃えたり、並べるという《整頓》の意味は存在しません。

そしてモノをおさめるという《収納》の意味も存在しません。

《片づけ》って何でしょう?

《整理》と《片づけ》《掃除》は、全く別物

《整理》とは何ですか?と質問すると、「モノを片づけることです」とか「掃除することです」と多くの方は答えます。

《整理》と《片づけ》の関係の4パターン

それでは、上の図を見て正直にお答えください。

今のあなたは、「整理」と「片づけ」の関係はどれが正しいと思われていますか?

- ①「整理」の作業の中に「片づけ」の作業がある

- ②「片づけ」の作業の中に「整理」の作業がある

- ③「整理」と「片づけ」は言葉は違うけど同じ作業である

- ④「整理」と「片づけ」は全く別作業である

さぁ、いかがですか?

正直に今の自分はどう考えているのかをひとつ選んでください。

答えは次にあります。

《整理》と《片づけ》は、全く別物。

母親が子どもに「おもちゃを元に戻しなさい」と言っているのは、片づけを意味しているわけです。

つまり、片づけとは

- モノを使ったとか

- 出してきた

- 持って行った

- 散らかっている

- 散らかした

などの前提があって初めて発生する作業なのです。

何かのあとで行うことが、片づけです

仕事が終わったあと、書類を片づける。

食事をしたあと、食器を片づける。

着替えをしたあと、服を片づける。

ですから私たちは「あと片づけ」というわけです。

ちなみに《掃除》は「掃く・拭く・磨く」こと。

つまり、掃除をする前にするのが片づけともいえます。

「整理とは片づけや掃除のことではない」と理解してください。

片づけができないのは何のせい? 誰のせい?

あなたはなぜ片づけが苦手なのかを考えてみてください。

私のこれまでの聞き取りで多かった理由を挙げてみましょう。

- 片づける時間がない

- 忙しい

- 上司や同僚も汚くしていてキレイにする気がしないから

- 職場自体が汚いから

- 会社の整理整頓のシステムができてないから

- 勝手に他の人が書類やモノを置いていくから

- 親の遺伝

- 血液型(笑)

では本当にそれらが解決すれば、あなたは片づけができるようになるのでしょうか?

まず大事なのは、やはり自分自身とキチンと向き合ってみることなのです。

時間や他人のせいにしているのは、ただ単に今の自分から逃避しているだけ。

いくら言い訳や逃避をしても現実は何も片づきません。

自分を変えましょう!

自分から変えていきましょう!

《片づけ》は繰り返しによる習慣化・ルーティンでしか身につきません!

特に悪い習慣が癖になってしまうと、なかなか修正がききません。

後の章で片づけを身につけるコツをお話ししますが、一番大切なことは「あきらめない」こと。

いい習慣や癖を繰り返すことで、脳はいつでもリセットやアップデートが可能な仕組みなのです。

整理力があなたをデキルビジネスマンにします!

ここ数年前から企業や官公庁で新たな動きが見られるようになりました。

それは社員や職員の評価、査定の基準に《整理力》とか《片づけ力》が重きを置かれるようになっていることです。

常にデスクの上や引出しの中、書棚、ロッカーの整理整頓ができ、書類もきちんとファイリングされ管理されている社員は、自己管理力」が高いと判断されるのです。

自己管理力とは、自分の仕事に対する責任感や情熱です。

自己管理力が高い者は判断力に優れた人間なので、正しいことと間違ったことの意識レベルも高いと判断されます。

そのような社員は、情報漏えいのリスクも低いと評価され、昇格、昇給、社内外の信頼度も高まるのです。

後にも書きますが、

整理力とは判断力や処理能力を高める一番のツールです。

優れた社員や売り上げのいい営業マンのが、デスクの上やバッグなど身の回りを常に整理整頓できているのは、「整理力」が高いからです。

さらには、残業が多い社員に優れた人が少ないのもひとつの傾向です。

整理力が高い人は判断力や処理能力、優先順位力、つまり時間の使い方について他の人よりも高いレベルを持っています。

余裕を持って仕事をこなし、結果として残業時間も少なくなる傾向があります。

自分の余暇タイムも持てますから、趣味やスポーツで体も心も常にリフレッシュされていますし、その時間を使って英会話スクールやセミナーに通い、自分磨きを行っています。

女性とのデートの時間も持てていることも付け加えておきましょう。

いかがですか?

《整理力》は、たかが整理ではないのです。

自分の人生設計や未来にまで大きな影響力を持っているのです。

誰しも、出世や昇給を望むはずです。

整理力がそれをかなえてくれるとしたら、あなたはそれを高めていきたくないですか?

持ってみたくはないですか?

《整理》と《片づけ》の正しい知識を身につけ、それを日々の中で試してみるだけでいいのです。

他の人と比べて、自分の優劣を計るのはやめましょう。

比べる相手、ライバルは昨日の自分だけでいいのです。

意識をちょっぴり、少しずつ変えてみてください。

あなたはなぜ整理をしたいの?どうしてキレイにしたいの?

私たちが何かをするとき、またはこれから何かをしようとするときには、必ず《目標》や《目的》があります。

それなくして人は行動に移さないのです。

仕事をする目的や目標は?

- お金を稼ぐため。出世したいから。

- 会社に貢献するため。

- 将来起業するため。等々。

洋服を買う目的や目標は?

- 印象を良くするため。

- 気分転換。

- 素敵な出会いのため。

- デートのため。等々。

このように人は間近の《目標》と、将来的な《目的》を持って行動します。

だから、整理をするための「目的」や「目標」をできるだけ具体的に考えている人の方が確実に前へと進んでいきます!

逆に、「目的」や「目標」が曖昧なままやってしまう人は、途中で挫折したり諦めてしまう人が多いのは事実です!

以前、家の整理をお手伝いしたお客さまのお話です。

その方はご主人との関係が最近ちょっとこじれていました。

ある日、昔の写真を見たときに、

新婚の頃の思い出がよみがえってきたそうです。二人ともすごく笑ってて幸せそうだったそうです。

そしてその写真には、

新婚生活が始まったばかりの家の中が写っていたそうです。それを見た時に、その方は家の中を

あの頃のモノが少なくてスッキリ・

キレイな状態にもう一度戻してみたくなったそうです。それが私に依頼をされた目的でした。

今年年賀状をいただきまして、

そこには二人でハロウィンでお化けに

仮装している写真が載っていました。その写真でその方のお悩みは解消されたんだなって感じました。

他にも、ある若い女性が私の整理収納アドバイザー2級認定講座を受講しにいらっしゃった時のお話です。

その方がなぜ受講しようと思われたのかと言うと、5年ぶりに彼氏ができたそうです。

前の彼氏にふられた理由が、片づけだったそうです。

片づけが苦手で自分の部屋はいつも散らかっていたそうです。

ある日、彼氏が遊びに来て、その部屋を見てふられてしまうきっかけになったとか。

それからも片づけは苦手なままできたけど、またふられるのはショックだし、

もしも結婚となると、将来の子供のためにも今から自分を変えていこうと決めたそうです。ステキな奥さんになりたい。

素敵なママになりたい。それがその女性の目的や目標でした。

《整理》や《片づけ》の目標や目的って何でしょうか?

普段からこんなことを考える人は少ないでしょう。

でも、「何のため」に自分は整理や片づけをするのか、これからしようとしているのかをしっかりと頭と心に描いてみることが大切なのです。

人は「何のために」という目標や目的をイメージしておけば、ひとつクリアできたら、次はここまで頑張ってみようと考えます。

そしてその次にはまた……と進んでいけるものです。

いきなり高いハードルは超えられません。

自分に無理の無い1歩を決めてみてください。

そして、2歩目、3歩目と先の目標も決めておくのがいいです。

ただ単に「部屋やデスクをキレイにしたい」ではなく、

・何のために

・誰のために

と考えてみると、意外にスムースにイメージができます。

- 仕事の効率アップのため。

- 探し物をしないため。

- お客様を待たせないため。

- いつ誰が家に来ても迎えられるように。

- 家でお茶会やホームパーティーをしたい。

- 経費削減や節約のため。

- 自分の時間を作るため。

- 他人からの印象を良くするため。

あなたもどんどん思いつくはずです。

あなたにとって整理や片づけのメリットは何ですか?

またはデメリットは何ですか?

できるだけたくさん挙げてみてください。

片づけ上手になりたいあなたに贈るお話

整理の時間的なメリット|捜し物大国の日本人

整理をすると、こんな状態になれます。

- 探し物がすぐに見つかる

- どこに何があるかすぐにわかる

- 仕事の効率が上がる

- 人やお客様を待たせない

- 早く仕事が終わる

- 仕事の優先順位がつきやすい

- 無駄な時間が減る

- 仕事以外の自分の時間が持てる

宗教的な話をするつもりはありませんが、私たちは誰でも生まれながらに平等に神様からいただいたモノがあります。

それは「命」と「時間」です。

整理や片づけは必ず新たな時間を生み出します。

余裕ある時間、お金を生む時間、出会いや縁が生まれる時間……

縁は縁を紡ぎ、いつしか円になります。

整理が縁を生み、円になり、営業成績や業績を上げ、恋も生まれ、日本が元気になり、穏やかで平和な時間と環境が実現できるとしたら、あなたはそれを選択するはずです。

捜し物という無駄な時間を生きるために生まれたわけではありません!

ある従業員約100人の会社で調査した結果、社員ひとり当たり平均毎日約30分、探し物をしているという実態がわかりました。

つまり年間、社員ひとり当たり132時間。

1日の労働時間を8時間として計算すると、16.5日分にもなります。

この会社はつまり、

1年の内の半月強は探し物をしているのが実態です。

以前、Zippoというオイルライターの会社が世界数か国の国民を対象に「モノを捜している時間」を調査したことがあります。

その結果、日本人は一生のうち平均で75,322分間、つまり52日間をモノを捜すために時間を費やしていることがわかりました。

さぁ、あなたはいかがですか?

毎日、何かしら捜し物をしていませんか?

探し物時間は仕事中だけではありませんよね。

家の中でも、バッグの中でも、車の中でも、もう一度自分の時間の使い方を見つめてみてください。

「忙しくて時間が足らない」とか、「片づけてる時間なんてない」という人に限って、時間を無駄に浪費している人が多いのは確かなことです。

日本マクドナルドの店舗では、1秒をどう縮めるかを真剣にスタッフが考え実行しています。

たかが1秒、1分と考えてしまう癖がつくと、「たかが1日、すぐに取り戻せるから大丈夫」と間違った時間の使い方に走ってしまいます。

時間の匠こそ、整理の達人です。

時間を有効に使える人。

時間厳守で行動にゆとりのある人。

魅力的に映らないはずがありません。

そういう人たちは他者から好感を持たれ、信頼されています。

目指してみませんか?

「時間の匠」は決して遠い存在ではありません。

整理の経済的なメリット|整理をするとお金が儲かる・溜まる・無駄遣いがなくなる!

「タイム イズ マネー」といわれるように、時間とお金は非常に密接な関係にあります。

整理をするとこんな状況を回避できます。

- あるとわかっていれば買わなかった

- 二度買いや無駄買いをする

- バーゲンにつられて買ったけど、ほとんど着てない服がある

- 冷蔵庫の食品をよく腐らせてしまう

- 引出しにボールペンなどの文具が山のように入っている

- マンションではなく倉庫を借りている気がする 等々

私が企業や団体にコンサルティングする際に最も重視しているのが、この経済的なメリットです。

整理をする目的とは、会社を儲けさせる手段です。

そして社員や会社が元気になれる最大の手段なのだと皆さんに理解していただく努力を惜しみません。

最初は「面倒くさいなぁ」とか、「事務所は適当にキレイだったらいいじゃん」みたいな感じで皆さんに迎えられます(笑)

でもいったん、《整理》を理解し、その効果を実感された社員や企業は、利益をドンドン生んでいます。

私はもう必要がないほどに自分たちで改善・改善と前に進んでいくのです。

そのモチベーションを高め維持していけるのが「お金」の効果。

先ほどの会社の実例の続き

平均30分を人件費に換算すると、この会社では、社員に探し物をさせるために年間約3000万円の人件費を使っている実態が明らかになりました。

リストラや賃金カットよりも経費削減のヒントはもっと足元にあります。

各自のデスクから職場全体、倉庫まで整理を実施したことで、備品や水道光熱費の経費削減になりました。

そして仕事の効率化が進み残業が激減したお陰で、大幅な人件費が削減できました。

デスクの上がキレイになると、周りの社員とのコミニュケーションも生まれます。

取引先のお客様からの問い合わせやにも迅速な対応ができるようになりました。

今でも自分たちでプロジェクトチームを作り定期的に改善活動を継続しています。

こんな会社の売上が伸びないわけがありません。

2年目には増益、3年目からは増収増益。

何年かぶりに給与のベースアップとボーナスも増額。

会社が儲かれば、社員にも還元されます。

ひとりひとりの整理力が会社を立ち直らせ、社員の所得も増やします。

その社員はもっと会社を儲けさせるでしょう。

会社の大きさは関係ありません。

まずは意識をどう変えるか、どう持つのかが大事なことです。

そして、自分から変わっていく意志が今は特に必要とされているのです。

整理の精神的なメリット|整理は最強の精神安定剤

整理の効果をセミナーなどの受講者に聞くと、最もたくさんの意見が出るのが、《精神的なメリット・デメリット》です。

- 「気持ちがいい」

- 「スッキリする」

- 「気持ちが楽になる」

- 「モチベーションが上がる」

逆に整理していないと、

「イライラする」「いつも不安感がある」「家に帰りたくない」「やる気がおこらない」などと感じています。

会社のデスクの上が散らかっていたり、書類が山積みの状態を見ただけで仕事をする気が失せてしまっていませんか?

帰宅すると部屋中に服が脱ぎっ放し、キッチンのシンクには食器やフライパンが洗わずにそのまま。

我が家はくつろぐ場所であるはずなのに、却ってもっと疲れる場になっていませんか?

昔の人は旅行や外出から帰宅すると、「ああ、やっぱり我が家が一番!」と言っていましたが、最近ではこの言葉はあまり耳にしなくなりましたね。

本来、家とは家族だけでなく人を招き入れ、もてなす場所です。

人に見られるのは恥ずかしいというのはそもそもおかしいのです。

会社においてもその違いは明確です。

来客者の少ない会社のオフィスは、モノだらけで雑然としている傾向があります。

他人に見られないことで緊張感がなくなり、余計に職場環境が乱れていくと考えられます。

実例で登場している会社の続きをお話ししましょう。

社員の整理意欲が高まり、整理による職場環境改善活動の初年度からさまざまな経費削減ができたおかげで、赤字が大幅に解消されました。

社長は大変喜び、社員への感謝の気持ちとして、ポケットマネーで一人ひとりに1万円の臨時ボーナスをプレゼントしました。

そのことで社員はますますモチベーションが高まりました。

お小遣いをもらったことも嬉しかったはずです。

でも、「一番嬉しかったのは、自分たちが頑張ったことを社長が喜んでくれた」「自分たちを認めてくれたことです」と多くの社員が私に話してくれました。

褒められれば誰でも嬉しいもの。

認めてもらえれば、さらにやる気になるものですよね。

家庭においても同じです。

あなたは奥さんやご主人、子どもがキレイにしてくれていることに感謝していますか?

当たり前と思って何も言葉をかけていないのではないですか?

「感謝」「褒める」「認める」これを忘れては絶対にいけません。

整理の健康・衛生的なメリット|アレルギーの原因は汚部屋のハウスダスト

時々こんなことを言う人がいます。

「掃除や片づけをしなくても死にはしないから」と。

確かに、部屋が汚いからって死にはしないでしょうが、健康を害することはあり得ます。

そのひとつがアレルギーです。

片づけができていない家や職場では掃除が行き届かないために、ホコリやノミやダニ、それらの糞や死骸、カビなどが蔓延しています。

単身者や共働きの部屋なら、昼間は留守で締め切っています。

最近の住宅やマンションの密閉性が優れているため、風通しも悪くなります

それは害虫にとっては居心地のいい環境かもしれません。

そうした環境でアレルギーは発生します。

中でもハウスダストアレルギーは正にその典型的な症状です。

なにを隠そう、私も初期のハウスダストアレルギーと診断されたことがあります。

皮膚のかゆみ、赤い湿疹や咳が出るので、耳鼻咽喉科で検査してもらうと、医師からこういわれたのです。

「家や職場を掃除したほうがいいかもしれませんね」と (笑)

整理ist でありながら赤面の瞬間ですよ。

でもそのとき、ハッと思ったんです。

これは職業病だと。

私たち整理収納アドバイザーは、ご自宅や職場の片づけサービスを行う際には、いわゆる掃除屋さんではないので、マスク、作業着、帽子などの重装備にはしないのです。

掃除屋さんではない分、そのような格好で伺うとお客様の気分を害してしまうからです。

正直、モノが多く散乱している家はホコリが舞い上がります。

私たちはそれを吸い込み、肌にも付着しているので、うがいやタオルで拭いたぐらいでは手遅れなのです。

全国の整理収納アドバイザーの中には私のようなハウスダストアレルギーにかかってしまった人も少なくありません。

ご家庭に赤ちゃんや幼い子がいらっしゃるのであれば、特に影響が大きいので、すぐにでも片づけや掃除を徹底なさってください。

子どもは大人よりも床に近い空間で暮らしていますから、余計にホコリやダニなどのリスクは高いのです。

家の中をキレイにしたことで、子どもの耳鼻咽喉科、皮膚科通いがなくなったケースも実際にあります。

ビジネスにおいては、一日の1/3から半分を職場で過ごしている人も多いわけです。

いかに環境を美化していなければいけないかを理解していただけるはずです。

健康を損なって仕事ができなくなったら大変ですからね。

整理の危険回避・命を守るメリット|あなたの家は安全ですか?

最後にお伝えするキーワードは、《危険リスク》と《命》です。

一見、整理や片づけとなんの関係性もないように思えますが実に密接で奥深いのです。

日本では1995年に阪神淡路大震災、2011年に東北地方太平洋沖地震という未曽有の震災が起こりました。

それ以外にも各地で地震、豪雨、地崩れ、竜巻などかつてない被害をもたらしています。

現地でボランティア活動をした際に、被災された方が「あらゆるモノが横に飛んできて、一瞬にして食器やガラスなどの破片だらけ」

「包丁やフォークも一転して人を傷つける道具に変わったんです」とおっしゃいました。

調査によると、被災者の怪我の9割は避難前の家の中だったそうです。

モノが多く散乱している家と、整理ができている家では、命の危険リスクに天と地の差が生じてしまうのです。

宮城県の知人の会社では、社員が製造に関する資料をとっさに持って避難しました。

本当は良くない行為ですが、彼は常日頃から整理整頓を行っていたので重要な書類を無意識に抱えて逃げていたそうです。

そのお陰で工場の再建と再稼働が早期に実現しました。

《整理力》は危険回避や命を守ることにも大きな効果を持っているのです。

さらに自分だけでなく、家族の命も整理力は守ります。

自分の整理力が家族や会社を救える、守れると考えてみてください。

それでも、あなたはまだ整理をしようとは考えませんか?

たかが《整理力》でしょうか?

たかが《片づけ》でしょうか?

こうして整理や片づけのメリットを考えてもらった理由は、「あなたの入口」が見つかりやすくなるからです。

あなたの5つのメリットを裏返せば、あなたが「困っていること」「悩んでいること」「ストレス」が浮かび上がってきます。

その上位にある項目が、今あなたが最初に解決するべき問題点なのです。

- モノを探すという時間的な問題なのか、

- 衝動買いしてしまう経済的な問題なのか、

- 家や職場で落ち着かないという精神的な問題なのか、

- 健康的な問題をかかえているのか、

- 自分は危険な環境に置かれているのか、

今、これから自分はまず何から取り組んで解決しようとしているのかが見えてくるはずです。

入口が見つからず迷っているのであれば、もう一度面倒がらずにメリット・デメリットを考えてみましょう。

入口が見つかった人は、その後は私が迷わせることなく出口へとお導きします。

それが、整理ist の役目です。

《捨てる》でなく《活かす》でモノとお別れ

整理の正しい意味や順序が分かったところで、次の大事なステップが待っています。

必要なモノは基本的には元の場所に戻せばいいのですが、では不要に分類されたモノはどうすればいいのでしょうか?

かつての私はモノを捨てることから始め、大失敗の連続をしてしまいました。

そうした失敗から最終的にたどり着いた答えは、モノは《捨てる》のではなく、《活かす》でした。

つまり、ゴミとして捨てるだけがモノを減らす手段ではありません。

今の世の中には《捨てる》以外に多くの手放し方があります。

売る(リサイクルショップ等)

寄付(寄贈)する

廃品回収に出す

バザーに出す

ネットオークションで売る

フリーマーケットで売る

リサイクルする

交換する

加工や工夫で違う用途に使う

このように、視点を変えればたくさんの「活かす」選択肢が存在します。

《捨てる》だけに洗脳されてはいけません。

私が特にオススメするのは《寄付》です。

リサイクルショップに服を持って行って売るのもオススメですが、ときに心が折れそうになることがあります。

思いのほか安くしか売れないと、何だかヤルセナイ気持ちになるのも正直なところです。

一方、《寄付》は最初から心にお金の計算はありません。

自分が使わなくなったモノや本当はなくてもよかったモノが、「誰かの役に立つために」という感覚がいいのです。

服だけではなく、靴やバッグ、文房具や食器などの寄付を受け付けている団体が多く存在しています。

中には、それらを換金してポリオワクチンを買い、アフリカの子どもたちへ寄付している団体もあります。

いかがですか?

私たちが要らなくなったモノや使っていないモノが、子どもたちの命さえも救うことができるのです。

そう考えてみれば、モノを《活かす》ことは決して罪悪な行為ではないとわかるはずです。

これが《整理》なのです!

片づけ上手になりたいあなたに贈るお話

保留にして自分を試す(かもしれないBOXの活用)

それでも整理をしていると、どうしても迷うモノが発生します。

5秒以上悩んだら、正しい選択の判断はできません。

それ以上悩むのはストレスを増やすだけなのでやめましょう。

そういうときには救済処置として《保留》があります。

一般的には「保留箱」とか「迷い箱」と言いますが、私は「かもしれないBOX」と呼んでいます。

- いつか使うかもしれない

- もしかすると要るかもしれない

- まだ使えるかもしれない

- 部屋着にするかもしれない

- 何かに使えるかもしれない

こういうふうに「かもしれない」「モッタイナイから」と、選択の判断に迷いが生じたときには、いっそのこと「保留」にしてしまいましょう。

具体的には、段ボール箱をひとつだけ用意しておき、どうしても判断ができない場合のみ、その中に入れていきます。

ただし、段ボール箱はひとつだけがルール。

これを厳守しなければ、保留品だらけになってしまいますよ。

入れ終わった段ボール箱はガムテープなどで閉めておきます。

そして外側に保留にした日付といつまで保留にするのかの期限日付を大きく書いておきましょう。

期限は服なら半年から1年、資料やファイルは3か月、文具などの小物類は1か月が目安です。

期限内に必要なモノがあったら、その都度必要なモノのみ取り出してください。

そして保留期限が来て残っているモノは不要と判断。

封が開けられなかったモノは、箱丸ごと手放しましょう。

この保留作戦の目的は、タイムカプセルのように長期間眠らせておくことではありません!

今判断できないモノは少し保留にして自分自身を試してみることです。

手放すための踏ん切りをつける、自分の背中を押すための手段とお考えください。

さらに効果的な方法は、ひとつの箱に1種類だけ入れるというもの。

服の保留箱なら服だけ。

本だけ、文房具だけ、書類だけといった感じです。

そうすれば、期限日が来て手放すときは、箱のままリサイクルショップへ持って行くことができますし、寄付に送ったり、廃棄することも簡単です。

また、期限日の設定にもひと工夫すると手放しやすくなります。

「今度の会社の大掃除の日まで」とか、

「次の衣替えの日まで」

「来月の資源ゴミ集荷日前日まで」としておけば、気持ちの締切がハッキリします。

ユニークな事例に「誕生日の前日まで」としたクライアントさんがいました。

その方は部屋の中も自分の気持ちもスッキリとした誕生日が迎えられ、新たな人生のスタートができたそうです。

思い出のモノが手放せない|思い出のモノが捨てられないの?思い出が捨てられないの?

人は思い出がくっ付いたモノが手放せません。

それを手放すと、思い出までもなくなってしまいそうに感じるからです。

でも、ちょっと試してみましょう。

あなたが今まで生きてきた人生の中で忘れられない思い出をいくつ思い出せますか?

目を閉じて思い出してみてください。

いい思い出、悪い思い出、素敵な思い出、涙ぐむ思い出……

さあいくつ思い出しましたか?

ひとつも思い出せないという人はいないはずです。

たったひとつだけでもいいのです。

さてそれを思い出すために、あなたは何かモノに手伝ってもらったでしょうか?

目の前に写真や手紙、思い出の品を用意しなければ不可能でしたか?

きっとそうではじゃないはずです。

あなたにとっての本物の思い出とはそれなのです。

私はかつての臨死状態の後遺症として、倒れる前の過去の記憶が所々抜け落ちているという記憶障害を持っています。

当初は、思い出が消えてしまったことにひどく落ち込みました。

そんなときに、聖路加病院の日野原重明先生(100歳を超えた今でも現役の医師)の言葉に励まされました。

〝人は思い出の中で生きているのではない。

思い出は愛おしい存在ではあるけど、思い出のために生きているのではないはずです。

今のために生きているのです。今をしっかりと生きてください。その今が明日になるだけです。

今が過去になったときに新しい思い出は作られていきます。

残っている思い出を大切にしてあげなさい。

第一、思い出すのが辛い思い出も消えたと思えば、あなたはラッキーですよ。〝

モノはなくても思い出はいっぱいあなたの心に存在しています。

ある人の名前を耳にしただけで、その人との懐かしい思い出が甦ってきます。

カフェに流れる音楽で昔のデートのシーンを思い出したりします。

モノ=思い出ではないのです。

モノが大事なのか、思い出が大事なのか。

もしくは、モノが捨てられないのか、思い出が捨てられないのか。今一度考えてみましょう。

年賀状や手紙が手放せない

年賀状を手放せない多くの人に理由を尋ねた答えで多かったのは、

- ①相手に失礼に感じる

- ②なんとなく、理由はない

①の「相手に失礼」に関してお尋ねします。

あなたは今まで「私の年賀状をまだ大事に持っていてくれてる?」って何度訊かれたことがありますか?

または、あなた自身も誰かに「私の年賀状持っていてくれてる?」って訊いたことがありますか?

相手に対して失礼だと感じているのは、まさに自分の心が勝手に作り出している手放せない言い訳に過ぎないのです。

②の「なんとなく、理由はない」は、年賀状の保管期間を定めていないことが大きな理由です。

年賀状だけでなく、他の所有物にも共通して言えることですが、自分はいつまでこれを持っておけばいいのかという保管期間を定めておくことが重要です。

年賀状の保管期間とは?

4パターン考えてみました。

なかなかハードルの高いパターンですが、整理を極めたシンプルライフの方々は実際に読み終えたら即処分なさっています。

間の保管期間で充分だと考えています。

ただし、「写真つきでこれは取っておきたい」とか、「懐かしい人から」などの年賀状は《選択》して保管していけばいいのです。

全部手放しましょうとは決して言いません。

ただ全部取っておく必要はないのではないかということです。

ちなみに、私は③に近い年明けの1月まで保管しています。

日本では毎年1月に「どんど焼き」が行われます。私はそのときに、しめ縄と一緒に年賀状、手紙、写真などを燃やしてもらいます。

こうして、「人の思い」ともお別れができます。

保管期間さえ決めておけば、保管方法は箱でも輪ゴムでもいいわけです。

少なくとも、まだ年も明けていないのに年賀状ファイルを買ってくるのは危険です!

入れる物を買ってきて用意するので余計にため込んでしまう羽目になるのです。

思い出の写真が捨てられない

捨てられないモノの№1と言ってもいいのが写真です。

高齢の方からは「今のうちに整理しておきたいので手伝ってください」とご依頼を多く受けます。

若い人はまだ先があるからと無関心なことが多いのですが、これが先々で大きな問題に発展します。

遺品整理で処分に困るベスト3に入るのが写真なのです。

最近は特に、デジカメ、携帯電話などで簡単に撮影ができるようになって、各機器に画像データが山のように保存されています。

しかし、いくらデジタルとはいえ保存できる容量は有限。もうこれ以上保存ができないときに、皆さんはどうしていますか?

- デジタルカメラなどからパソコンへ保存先を移動する

- 容量の大きいパソコンに買い替える

- 容量の大きいメモリーカードに替える

これが主なパターンだと思います。

しかし、これはまさに服を《収納》で解決していることと同じ。

入れモノを大きくして、場所を移動し、写真を単にしまい込んだだけです。

プリントアウトした写真を保存するアルバムやファイルを買うのも《収納》で片づけたつもりになっているだけです。

写真はこれ以上増やさない

まずは増やさないための心がけを忘れないでください。

②安易に写真をもらわない

③安易にプリントアウトしない

カメラのレンズがこっちを向いただけで、または撮影している仲間を見つけると入っていって、ポーズしている人はいませんか?

また何でも写したくなる人がいますが、映りが悪かったり、やっぱり要らないと思ったらすぐに削除しておきましょう。

モノはメモリー(思い出)化してしまうと手放せなくなります。

写真はまさにシャッターを押した瞬間にメモリーになります。

そして小さなメモリーの内に手放しておかないと、根拠のない思いや愛着が付いてしまい手放せなくなってしまうのです。

誰かから写真をもらう時や人にあげる時にはなるべくデータでやりとりしましょう。

データの方が人は手放しやすいからです。

プリントされた写真は余計にメモリー(思い出)が成長した状態になっています。

プリントアウトするのは大変危険です。

紙になった写真のためにアルバムやファイルを買ってきがちです。

いったん入れ物を用意すると、否応なしに写真は溜まっていくだけです。

今ある写真を整理する

すでに持っている写真を整理するためには、大きな声で「よし、私はこれから写真を整理するぞ!」と宣言してください。

それぐらいしなければ写真は本当に手強い相手なのです。

ナメてかかってはとんでもない目に遭いますよ。

そして大雑把でいいので、今持っている写真をどの位減らすかの目標を設定してください。

3割減らす

半分にする

1/3にする

だいたいで構いません。

アルバムが10冊ある人は、5冊ぐらいにしてみようでもOK。

結果、必ずしもそうならなくても、まず目標を定めておくことが重要です。

写真の整理するポイント(基準)はジコチュウで!

- 映っている自分の顔が気に入らない写真は省く

- これ誰?ここどこ?は省く

- ピンボケ、暗くてよく見えない写真は省く

- 同じシーンや風景が複数の場合は1枚だけにする

- 思い出したくない、見られたくない写真は省く

これだけでも、かなりの写真が整理できるはずです。

さらに整理したい場合や、一気に減らしたい場合は、一番《いい顔》をしている自分を選ぶことです。

キレイな夜景や景色の写真も《いい顔》。

他人はどうでもいいのです。

写真の整理で大事なポイントは《ジコチュウ》です。

アイドルやモデルのように自分の写真集を作ればいいのです。

そもそも、人に見られたら恥ずかしい写真は要らないでしょ?

最近のIT を駆使する方法も効果的です。

とても便利で私が使っているのが《クラウド》(インターネット上のサーバー)です。

私は本当に後で使う写真しか写しませんが、整理のコンサルに行けば、現状と改善後の写真を撮ります。

それらは、デジカメやパソコンには保存しません。

クラウドに全て保存します。

他の資料やデータもほとんどクラウドに保存しています。

Dropbox、Google、Skydrive等が有名です。

東日本の震災後、ガレキの中で写真を探している人を見て、私も辛い思いをしました。

それ以降クラウドを活用することにし、パソコンが壊れても、買い替えても、私のデータは安全。

ネット環境とパソコン(もしくは携帯)さえあれば、いつどこでも、アクセスできます。

実際、かさばるパソコンを持って行かず、伺った先のパソコンを借りて資料を印刷し、打ち合わせをしています。

しかし、どのような方法であっても、保存できる量には限りがあることは忘れてはいけません。

常に不要になった写真、資料、データは整理する心がけが大事なのです。

〝これ高かったの~〝 高かったモノを手放せない

人がモノを手放せない理由のひとつが《高かったから》です。

- ボーナスをはたいて、やっとの思いで買ったブランドの服やバッグ。

- モテたいだけで買ったサーフボード。

- 怪我をしてそれっきりのスノーボード。

- 弦が切れたままのエレキギター。

もう使っていないし、もう壊れている。

だけど手放せない。

理由はただひとつ、《高かったから》。

高価だったモノは昔買ったときの値段を覚えているものです。

バブル期に流行った鎧のようなスーツ。

私も当時奮発してベルサーチのスーツを買いました。

はっきりと覚えていませんが、30万円はしたのではないでしょうか?

だけど、それらの今の相場はタダ同然。

ある意味では《高かった》というメモリーが整理の邪魔をしているともいえます。

これらの《高かったモノ》や《思い出のモノ》を手放す効果的な方法があります。

思い出や高かった物を「3次元から2次元で取っておく」方法

つまり、写真で保存しておくわけです。

その写真を見れば、「そうそう、昔はこのブランドのスーツを着てたよね」

「ああ懐かしい。元カノと揃いで買ったビンテージのスニーカーだ」と、モノとの思い出に巡り合うことができます。

人は、高かったモノを手放すことで、整理の弾みがつくのも事実です。

「自分はあんな高いモノを手放せたんだから、もう怖いモノなんてない」という感じです。

だからといって、いきなり「高級ゴルフセットを捨ててしまいましょう」なんて言いません。

ある程度、整理が進んだところで一度チャレンジしてみてください。

意外にも、愛着や執着から解放された自分を発見できるはずです。

以前、クライアントだった独身男性は自ら車を手放しました。

元カノとのデートのために買った車なので思い出もありましたが、東京に住む彼はもう不要と判断したのです。

すると、彼の身の回りは整理がすすみ、スッキリとしました。半年後に今の奥さんと出会い、今は2人で自転車にハマっているそうです。

私は何年も手放せなかったギブソンやマーチンのギターを手放したことがあります。

何本持ってても弾く腕は2本しかないので、お気に入りの1本だけ残して全部手放しました。

でも本当に意外だったのは、ホッと肩の荷が下りた気がしたんです。

今頃は、スタジオやギター教室で活躍していることでしょう。

モノにも第二の人生を見つけてあげましょう。

モッタイナイって言う人はモノを大切にしていない証拠かも

モノが手放せない理由によく使う言葉が《モッタイナイ》です。

この《モッタイナイ》は日本人の誇れる文化です。

ノーベル平和賞を受賞したケニアのワンガリ・マータイさんが来日の際に日本のモッタイナイの言葉と文化を知って感銘を受けました。

彼女が世界中でMOTTAINAI を広げた結果、今や世界共通語になっています。

しかし、今の私たち日本人に本当のモッタイナイは理解できているのでしょうか?

《モッタイナイ》とは、「勿体無い」と書きます。

「勿体」とはもともと「物体」。

モノの本来あるべき姿がなくなるのを惜しみ、嘆く気持ちを表しているのです。

そして最近では、特にモノを手放すときによく「モッタイナイ」と口にします。

しかし、そもそも使いもしないモノや食べ切れもしないモノを買ったり、所有していたことが「モッタイナイ」行為なのです。

使わない、着ない、食べないモノを後生大事にしまい込んでいることこそ「モッタイナイ」行為だし、罪悪であると私は考えます。

「モノを大事にする」とは、「モノを捨てずにしまい込む」状態ではありません。

自分が本当に必要なモノを大事に扱い、手入れをし、最後までちゃんと使い切ることです。

「モノを大事にしなさい」と言いながら、モノを置きっ放し、使いっ放し、脱ぎっ放しとぞんざいに扱っていないでしょうか?

モノに埋もれ、それでも《モッタイナイ》とモノを手放せない。

使っているのかと言えば使っていない。

気に入っているのかと言えばそうでもない。

それではモノを大事にしているとは言えないはずです。

第一、《モッタイナイ》と言いますが、使っていないモノや着ていない服の総額を考えたことがあるでしょうか?

今、自分の部屋の中の使っていないモノ、着ていない服の総額はいくら位になるのか、概算してみてください。

何十万円、人によっては何百万にもなるのです。

ゴミ屋敷、開かずの部屋、モノだらけの家……こんな国は世界を見渡しても日本だけでしょう。

下着1枚買ってもらえず、裸の子どもたちが世界にはまだまだ大勢います。

使っていないモノを家や職場の中に、山のように溜め込んでいる日本人は、モノによるメタボ状態です。

早急にダイエットが必要です。

片づけ上手になりたいあなたに贈るお話

あなたは本当にモノが捨てられない?捨てるのが苦手ですか?

あえてここでは「捨てる」を使いますが、あなたは本当に今でもモノを捨てられないのでしょうか?

〝はい、捨てられません〝

〝捨てるのは苦手です〝

〝捨てることは罪悪です〝 とお答えになるでしょう。

だけど、私はきっぱりと申し上げます。

〝あなたはすでにモノを捨てていますよ〝

〝今までも充分捨ててきたんですよ〝 と。

たとえば、クローゼットの奥にある段ボールの中は何が入っているのか知っていますか?

デスクの足元の段ボールの中身は?

引出しの奥のファイルは最近いつ使いましたか?

衣装ケースに眠ったままの衣類は?

冷蔵庫でいつ買ったのかわからない食品は?

使われていない、最近見たこともない、存在さえ忘れている、それらのモノ。

それらは捨てているのと同じ状態です。

この状態を《見捨てる》というのです。

もうすでにあなたは多くのモノを捨てているのです。

家や職場の外にゴミとしては捨ててはいませんが、ただその違いだけ。

モノが捨てられない人なんて、どこにも存在しません。

モノが捨てられないと思い込んでいるあなたも、家や職場の中ですでに捨てている、捨てることができていると考えてください。

家や職場の中に捨てるのではなく、不要になったモノは家や会社の壁、塀を越えて手放していきましょう。

「奥へ奥へ」ではなく、「外へ外へ」。

意識を変えていきましょう。

「ゴミは外、福は内。」です。

特に改めてほしいのは、「職場は家ではないので平気」と言い切る人です。

そういう人こそ職場を我が家扱いにしています。

- デスクの上は私用品だらけ。

- 引出しはお菓子や化粧品だらけ。

- 足元は雑誌やスポーツ新聞置き場。

- ロッカーはクローゼット。

- 社用車をマイカー扱いして私用品の収納場所にしている人。

それでもあなたはモノを捨てられない!

モノを捨てていないって言いきることができるでしょうか?

男性は左脳、女性は右脳で整理・片づけの癖が分かります!

男性と女性ではよく使っている脳が違うと、脳科学や臨床心理学でいわれています。

男性は左脳で物事を考えるのが得意です。

理論が好きで筋道立てて答えを見つけようとします。

反対に女性は右脳の働きを得意としており、イメージが優先されます。

多くの女性が初めてのデートの服装を覚えているのは、イメージをつかさどる右脳が発達しているからですね。

「整理収納」においても男性と女性では違いが見られます。

実はこれまでにお話ししてきた「整理」は男性のほうがハマりやすいのです。

「整理」はいわば理論。男性がいったん「整理」について理解すると、家や職場から、すごい速さでモノが減り、キレイになっていきます。

これは「整理」を論理的に理解できるからです。

男性は腑に落ちると最強になるわけです。

それに対して、女性は「収納」が大好きです。

インテリア雑誌や収納本をファッション雑誌のように見るのが大好きです。

「こんな素敵な部屋にしたいわ」と、見た目の形から部屋を片づけようとする傾向があります。

収納グッズや100円グッズ、または収納術に惹かれてしまう女性が多いのも、うなずけますね。

こうしたことから、家庭や職場で片づけの入口が異なるために衝突が起こります。

それはある意味、仕方のないことなのです。

でも、言い争いをしていては、いつまで経ってもキレイになりません。

男性と女性の役割を上手に活かし、役割分担や共同作業をすることが、なによりも効率的な結果を生み出すことをお試しください。

男性は集めて・飾って・見て楽しむコレクター

男は子どものころから、ミニカーやフィギュアなどを収集するのが大好きです。

昆虫採集や切手収集を好むのは圧倒的に男性が多いでしょう。

大人になっても、そうしたコレクションを続けている人もいます。

接待のためにと釣りやゴルフなどを始めると、やたら道具やキットを揃えたがります。

要するに、男性は集めて、並べて、鑑賞して楽しむことが大好きなのです。

女性は現実・実用派のコレクター

では、女性は違うのかといえば、やはり女性にもコレクターの要素は備わっています。

服、バッグ、アクセサリー、化粧品など。

男性と大きく異なる点は、女性のコレクションは実用的なモノがほとんどということです。

男性のように「鑑賞して楽しむために、いろいろと買い集めたい」わけではないのです。

男女の脳の本能の違いで衝突する

コレクションは男女の脳の違いの一例です。

こうした違いから時には衝突を生んでしまいます。

男は≪集めて・飾って・鑑賞する≫楽しみ方なので、テレビ台や棚の上などに並べるのです。

それは女性には理解できないわけです。

並べてあるだけで何にも役に立たないし、使うためのモノではないからです。

〝もう、こんなとこに並べないで!〝

〝邪魔!〝

〝掃除ができないじゃん!〝

〝どこか違うとこに持っていってよ!〝

〝こんなの何にも役に立たないんだから捨てて!〝

すると、男はメンツをつぶされるので

〝おまえこそ、クローゼットの服多すぎじゃないか?〝

〝着ていない服を捨てられるのか?〝

〝化粧品もアクセサリーも使ってないのがあるじゃないか!〝

〝役にたってないのは捨てろ!って言うならそっちも捨てろよ!〝

こんな感じです(笑)

新築、リフォームの時、夫婦げんかになる原因は「空間認識」の違いから!

これはマイホームを建てる時やリフォームの時に男女でのリクエストを調査した結果です。

いかがですか?おもしろい結果になっていますよね(笑)

男のリクエストは一言で言うと≪自分だけになれる空間がほしい≫なんですね。

一方、女性は「収納」や「間取り」が上位にきています。

これは正に男女の脳の違いから生まれるモノなのです。

私は新築やリフォームをする人と建築会社の設計の方の間に入ってアドバイスさせていただく仕事の依頼もお引き受けしています。

そこで必ずと言ってもいいのがこの問題なのです。

ご主人は〝狭くてもいいから自分の部屋がほしいなぁ〝と言われます。

すると、奥さんは〝そんな部屋はいらないわよ〝と一刀両断で却下!(笑)

男女の空間認識の差から新築、リフォームのリクエストに違いが生じます。

男性は家の中など一定の限られた空間の中では「狭い」空間を好みます。

って言うか、その方が安心感があるのです。

大和ハウスのコマーシャルがその例です。

天井の高い家を建てて満足の奥さんは〝天井の高い家を建てて正解だったね〝って言います。

すると、ご主人役の竹ノ内豊さんは〝そうだね〝って答えるんですが、心の中では〝いや、本当の俺はそうじゃないんだ!〝ってつぶやいています。

そこで映し出される画像が

男性の方には〝わかる、わかる〝って思われる方も多いはずです。

私も子供の頃、押入れの中におもちゃや本を持って入って遊ぶのが大好きでした。

自分の基地とか陣地ができたみたいで楽しかったのを覚えています(笑)

これが家の中での男性の空間なんです。

一方、女性は家の中などの一定の空間の中での空間認識は広いのです。

そのため、「収納」や「間取り」といった家全体を考えたりイメージすることができるのです。

でも、この空間認識はいったん家の外に出ると逆転します。

男は外に出ると空間認識が広がります。

女性は狭くなります。

だから男は道を覚えるのが得意ですが、女性は苦手って言う人が多いのです。

原始時代に作られた本能だそうです。

男は狩猟に出て獲物をゲットしなければいけないのでアウトドアでは空間認識が広くなければいけないわけです。

女性はインドアでの仕事が多かったのでアウトドアでの空間認識が発達しなかったらしいです。

そこで先ほどの話に戻りますね。

ご主人:〝自分の部屋がほしい〝

奥さん:〝いりません!〝

さらには、奥さん:

〝それよりキッチンにパントリーがほしいわ〝、

〝収納場所がもっとほしいわ〝、

〝クローゼットはウォークインクローゼットにしてほしい〝、

〝階段下に収納は作れませんか?〝、

〝床下収納をもう一つ追加で作ってください〝

こうして家じゅうが収納だらけの家になっていくことがよく見られます。

これについてのより詳しいお話は ↓ ↓ ↓をお読みになってくださいね。

ご主人の物が置きっぱなし、散らからないようにする秘訣

ご主人用のスペースを作ってあげることで解決できます!

男性からセミナーなどでよくこういう声を聞きます。

〝妻はキッチンがあったり、自分のクローゼットがあって収める場所も決まってていいんです。

子供も子供部屋があるから自分の物を収める場所があるわけです。

だけど俺の物を置く場所や収める場所がないんですよ〝

これは確かに多くの家で見られる問題点です。

だからと言って、家で仕事や執筆などをしないのにご主人の部屋を作るのは私も反対です。

必ず趣味部屋になってこもってしまうでしょう。

だけど、先ほどもお話ししたように男は狭いスペースで満足できるんです。

だから、家の中にご主人のスペースを作ってあげるのが一番の解決方法なんです。

たとえ半畳分のスペースでもいいんです。

〝ここはあなたのスペースにしていいよ。だからミニカーとはここに飾ってね。〝

押入れだったら空間を4つに分けることができますよね。

その中の1つをご主人に提供するのです。

釣り道具、ゴルフバッグ、趣味の雑誌などを収納できるスペースを作ってあげればいいのです。

男女、夫婦でルールを決めるて指切りげんまん!

その代りご夫婦でルールを決めてください!

奥さんからご主人へ

≪ここはあなたのスペースだから散らかっても文句はいいません。≫

ご主人から奥さんへ

≪このスペースからはみ出してしまった物を処分されても文句は言いません≫

これまでに新築・リフォームのお手伝いをさせていただきましたが、このアドバイスで全家庭が上手くいっています。

特にご主人からは大変喜んでいただいています。

余談ですが、こういう男のスペースを作ってあげないので庭に物置を建てようとするんです。

それもダメ!って却下すると、駐車場や車の中(トランク)が物置化してしまいます。

竹ノ内豊さんのセリフをどうぞ覚えててください。

〝本当の俺は狭いところが大好きなんだ!〝 ^^;

家族(ご主人、奥さん、子供など)、職場の人に片づけを手伝ってもらうコツ

さてモノに対する価値観や所有する基準が異なる人々が集う家や職場で、どのように心がけておけば整理ができるのでしょうか?

整理や片づけでは、お互いに相手の領域に侵攻しないこと

前の章でもお話ししましたように、男女ではいろいろな違いが見られます。

その違いをいくら否定したり批判したり、怒鳴ってみても解決の糸口は見つかりません。

これは同じ職場で働く同僚や部下に対しても同じです。

モノに対する価値観がまったく違うカップルや、片づけが苦手な人ほど相手を攻めたてます。

でも、まずは自分のことを見つめてみることが大事です。

相手のせいにして本当にキレイになるのでしたら、いくらでもやればいいのですが、現実は何も変わりません。

目に入るとイライラやストレスを感じるかもしれませんが、男とは収集するものなんだ、女は収納が好きなんだ、とお互いに認めてみるように意識を変えてみましょう。

《見ざる・聞かざる・言わざる》精神でいると不思議と楽になれます。

ただし、無関心でいいということではありません。

男女の得意なことで役割分担や協力し合う

こうした男女の違いをメリットに活かすことで、キレイな職場や家を実現させる方法もあります。

たとえば書類の整理は男性に任せ、ファイリングや収納は女性に任せる。

収納の棚や家具の設置、工具を使うようなことは男性に任せ、設置場所やレイアウトは女性に任せる。といった具合です。

掃除でも、男性にバスルームのカビ取りを任せると徹底的にやってくれます。

女性にはタオルの収納や洗面所の鏡をキレイにしてもらう、といった具合にうまくお互いの得意分野で協力し合えばいいわけです。

整理や片づけでは、相手を否定しない、強要しない

あなたは誰かから「片づけられない人だね」とか「どうしていつも片づけができないの」などと言われた経験はありますか?

子どもの頃、特にお母さんからよく言われたかもしれませんね。

人間は相手から「られない・できない」と言われると、自分はそういう人間なんだと思い込む傾向があります。

また相手は自分のことをそういう人間だと思っているのだとも感じるわけです。

こうなってはもう「やる気」はますます失せてしまいます。

〝今やろうと思ってたのに、そんなことを言うなら、もうやらない!〝

このセリフもよく耳にしますよね。

片づけてほしいときにこそ相手を否定したり、強要しては逆効果です。

「片づけて!」ではなく、「手伝って」と言い換えてみましょう。

男性や子どもには「お願い、助けて」は効果大です。

言い方ひとつでみんなが気持ちよくなれるのです。

言葉の整理|褒めて・褒めちぎって・褒めたおす

「褒められて怒る人はいない」もの。でも今の私たちは褒めることを忘れてしまったかのように少なくなりました。

だから私は企業の整理コンサル時は、《褒める・褒めちぎる・褒めたおす》を標語にして社員全員の意識を変えていきます。

ささいなことでも、とにかく褒める。

「ありがとう」プラス褒め言葉です。

たとえば女性社員が朝、デスクを拭いてくれたときには、

「いつもありがとう。○○さんがキレイにしてくれた朝は一日やる気が出るね」と感謝。

いつも整理整頓がだらしなかった男性社員が書類をサッと引出しから出したときは、

「すごい。○○さん、ファイリングされたんですね。キレイになりましたね」と褒め――こんな感じです。

最初は照れくさくても、3日目には慣れているものです。

こうした《褒める》効果は職場の環境を大きく改善していきます。

そして何よりもキレイな状態を維持していける効果が大きいのです。

特に男性は「ほめられたい」生き物です(笑)

男は幼少期から母親に〝よくできたねー〝、〝すごいねー〝って褒められて成長するんです。

これは大人になっても同じことなんです。

〝いい年して甘えてんじゃないわよ!〝って思わずに、男っていつまでも子供なんだって思って褒めてあげてください。

褒められ、おだてられるとすぐに木に登るのが男ですからね(笑)

男も女性を褒めてあげましょう!

帰宅して玄関がキレイになっていたときに、あなたは何か言っていますか?

無視ですか? それじゃダメです。

「玄関がキレイになって気持ちがいいね」と奥さんやお母さんに言ってほしいです。

〝いただきます!〝

〝おしかったよ。ごちそうさま〝

やってくれて当たり前っておもっちゃいけません。

〝でも照れくさいですよ〝って思っているあなたへ

だけど付き合ってた頃は言えてたんじゃないんですか?

だったら今でも言えるはずですよ。

褒め下手さんのための「ありがとう」講座

褒めることで職場や家庭を変えられますが、なかなか気持ちを言葉にするのは難しいものです。

そのようなときには、してもらったことや見たことを、そのまま言葉にして返してみましょう。

「○○さん、ゴミを捨ててくれたんだね」

「出張中○○さんがデスクの書類をキレイにしてくれたんだね」

こう言うだけでいいのです。

そして、もし相手の人が

「えっ、いけませんでしたか?」と返してきたら、あなたは自然とこう言えるはずです。

「ううん、ありがとう」

間違っても、男女問わずこれだけは言ってはいけません。

- やればできるじゃん

- へー珍しい

- 明日、雨が降るかも

- 何か隠し事してるんじゃない?

- いつもそうしてくれればいいのに

- 私(俺)のいつもの大変さがわかった?等々

これらは相手を褒めたことにも認めたことにもなっていません。

さらに相手に何かをしてもらいたいときに、

「○○をして、次に○○をして。それが済んだら○○ね。できたら○○もしてくれたらいいんだけど」というふうに一度に多くをリクエストしないことです。

指示する側は面倒なので一度に言ってしまいたいのでしょうが、言われる側はそれだけでやる気が失せてしまいます。

特に男性は一度にひとつしかできない生き物なので、一度の2つ以上を言われるとそれだけでパニックになってしまいますから、指示やお願いごとをするときには配慮しましょう。

片づけ上手になりたいあなたに贈るお話

整理は引き算だけじゃない。足し算にも要注意!

これまでにお話ししてきた《整理》は、

①選んで(分けて)、

②手放す が主でした。

しかし、本当の整理には3つ目があります。

③《増やさない》です。

整理とはモノを減らす《引き算》だけと思っている人が多いですが、実は《足し算》も同時に気をつけておかなければ、簡単にリバウンドしてしまいます。

つまり、安易にモノを《買わない》《もらわない》ことです。

いくら頑張ってモノを手放しても、相変わらず要らないモノを買ってきたり、もらってきたりしたのでは、いつまでたっても職場や家庭はモノだらけです。

算数で考えれば明確です。

10 − 5 = 5

5 + 10 = 15

最初10あったモノを頑張って「5」手放し、半分にしました。

でも、また新たに「10」買ってきたり、もらってきたら「15」になってしまいます。

頑張ってモノを減らしたはずなのに、最初よりもモノが増えてしまっていることも多くの人が経験されているのが実態です。

意識を強く持っておかなければ、モノはドンドン増えていきます。

街を歩けばポケットティッシュや試供品、チラシが配られ、タダで手に入ります。

コンビニの飲み物、化粧品、女性雑誌などに最近多く見られるノベルティグッズも同じです。

私はペットボトルについているおもちゃはレジで外して、「お子さん連れの方にでも差し上げてください」と、その場でモノとお別れできるようになりました。

郵便局でもサービスでつけてくれるポケットティッシュは、「ありがとうございます。

私は間に合っていますから大丈夫です」と丁寧にお断りしています。

余計なモノは手に持たない、持って帰らないを心がけることは、モノを増やさない第一歩です。

衝動買いは、脳が発作を起こしている状態です。

発作は深呼吸すれば収まります。

時間をあけてもう一度ほしくなるかどうかで判断してみてください。

ストック品も、いくら特売であっても、ポイント5倍の日であっても、すでにあるモノは買わないようにしましょう。

ストック品には、余計なお金、時間、労力、そしてストック場所が必要です。

却って損をしていることが多いのです。

モノを増やさない買い物3原則

元来、新しいモノ好きで、衝動買いの傾向があった私は、自分に3つの自問をします。

お店やネットで衝動的に買いたくなったら、まずは一呼吸入れて自分にこう問います。

- ① 本当にほしいのか?

- ② 今すぐ要るのか?

- ③ 今持っているモノで何とかならないのか?

①の自問は「うん、ほしい」と乗り越えていくことが多いです。

②になると、少し悩みます。「確かに、今すぐじゃなくてもいいけどな」。でも「やっぱりほしい」と乗り越えることも。

でも、③で完全に自分にブレーキがかかります。

実際、私たち今の日本人はたいていのモノは持っているんです。

金属の針を使わないホチキスは確かにエコです。

私は以前欲しくなって買おうと手にとりました。

その時自分にこう訊いたんです。

今すぐ買わなきゃダメ?困る?

本当にそれじゃなきゃダメなの?

今持ってるホチキスはどうするの?

と考えると、「そうだな、今のが壊れたら買い替えればいいか」と決着がついたんです(笑)

出張先のホテルの歯ブラシや石鹸を持って帰る人もいます。

ドラッグストアの試供品も、次の出張や旅行に持って行けるからと持って帰る。

家や職場で食べるのにコンビニでおしぼりやスプーンを毎回もらって帰ったり、冷凍庫を開ければ保冷剤だらけ……

でもそれ、本当に使ってますか?

日本国内で、年間およそ1億3000万本も傘が売れているそうです。

でも「赤ちゃんを含めて全国民が毎年最低1本は買い替えている」のではなく、実態は「買い足している」のです。

1億3000万本のうち、約9000万本はビニール傘だそうです。

手荷物が増えて面倒だ。

雨が降ればコンビニで傘を買えばいい。

雨が止んだら捨ててしまおう。

どうせビニール傘だ。

また買えばいい。

そんな間違った意識を今の日本人は持ってしまっています。

本当に 「モッタイナイ」です。

こんなことを繰り返している限り、日本は環境先進国と胸を張れません。

モノを手放していく前にまず、安易にモノを増やさないよう意識しましょう。

少なくとも、まだモノを手放していく自信がない方は、モノを買うとき・もらうときに、一呼吸入れて自分に向き合って、安易にモノを増やさないことから始めてみるのがいいでしょう。

だって、ゴミとして捨てる量、要らなくなったモノを手放す量よりも、圧倒的に新たにモノが増えている量のほうが多いはずです。

今日、あなたはいくつモノを増やしましたか?

整理、片付け、掃除をする時にはキッチンタイマーを使いましょう!

整理や片づけの作業時間を決めずに取りかかる人が多いのも問題です。

やる気満々はいいですが、いきなり長時間頑張り過ぎると、身体も精神的にもヘトヘトです。

大事なことは《達成感》です。

達成感は次への継続につながります。

せっかくやる気になっても、疲れてしまって「もうやりたくない」、「やっぱり自分には向いていない」と1、2回で終わっては、いつまでも整理の習慣は身につきませんからね。

「今日は10 分だけやろう」

「今日は少し時間があるので30 分やろう」と、最初に無理のない時間を必ず設定してください。

慣れない内は長くても30 分以内。時間を決めたら、携帯・スマホのタイマーや家でしたらキッチンタイマーでセットしましょう。

こうしたセットをせずに始めてしまうと、ダラダラしてしまいがちなので必ず守ってください。

アラームが鳴ったら、そこまでで終了です。

途中であっても終了。

時間が余るときもありますが、もうそれ以上しなくていいです。

どうするのかではなく、どうしたいのかが大事

整理や片づけでは確かにHOW TO(どうする)の方法や技も大事です。

だけど、私が作業前も作業中も絶対に忘れないようにしているのは、KNOW HOW(どうしたい)です。

「どうするか」で考えると、つい収納技や収納用品で解決してしまいがちです。

「どうしたい」や「どういう環境にしたいのか」というイメージをしっかりと描いてください。

ただ単に見た目のキレイさや収納に重きを置くのではなく、自分にとって使い勝手のいい、暮らしやすい環境を作ることが目的だったと常に忘れないでいられます。

「退社時のデスクの上は電話だけ。文具やファイルは整理整頓ができていて探し物をしないので、時間も効率的に使えるし、顧客対応も迅速になる。

「上司や同僚からも、いつもキレイだなと言われる。」

「いつ誰に見られても恥ずかしくない自分のデスクにしたい」

「家には友達を呼んで鍋パーティをしたい。」

「疲れて帰ってもキレイな空間がリフレッシュしてくれる。」

「家でもモノがどこにあるかがわかっているので、モノが行方不明にならない」

こうしたイメージ作りが必要です。

自分は何のためにどうしたいのか、どういう職場や部屋にしたいのか、目標・目的、目指すところの具体的な設定は必須です。

整理の作業の第一歩は「全部集めてみる・全部出してみる」から

整理を始める際に必ず守っていただきたいルールがあります。

それが

《全部集める》と

《全部出す》です。

《全部集める》は整理の対象物を限定して整理する場合です。

たとえば、「文具」「写真」「衣類」「靴」など。

文具を整理しようとした際に、引出しの中の文具だけとか、ペン立ての文具だけをと考えるのではなく、自分が持っている文具を全部集めてみるのです。

仕事用のバッグやペンケース、スケジュール帳、もしかすると他の引出しにも文具はあるはずです。

それらをいったん全部集めて一気に整理をしてしまうのです。

自宅の衣類も同様です。

いろいろな場所や収納スペースに散在している衣類をいったん集めてみることが整理のスタートです。

この《全部集める》は、自分の目で自分の所有量が把握できるという効果があります。

「うわー、こんなに持ってたんだ!」という気づきが重要なのです。

ある人は驚嘆し、ある人は反省するかもしれません。

目だけではなく、こうして心で把握してみることが大切ですね。

《全部出す》は整理する場所を限定して行う場合です。

たとえば、「引出し」「デスクの上の書類立て」「バッグ」「クローゼット」といった具合。

ただし、「これ使っているか?」とか「役に立っているか?」と、モノが引出しに入ったままひとつずつ手に取って選択の整理をしてはいけません!

時間ばかり経って整理は全然はかどりません。

いったんデスクの上に中身を全部出して広げましょう。

その上で、ひとつずつ「今使っているモノなのか」「ここ1か月以内に一度でも使ったのか」等の基準で選択の整理を行ってください。

この《全部出す》も、自分が今までどれだけのモノをしまい込んでいたかに気づき、自分の現状を知ることができるでしょう。

《全部集める》《全部出す》にはもうひとつ共通した効果があります。

整理を始める覚悟ができるということです。

「よし、やろう!」という整理のスイッチが心の中でオンになるのです。

100m 競争でスタートのピストルが鳴った瞬間です。

さらに「やる気」のスイッチを入れる裏ワザがあります。

- 頭にハチマキをする

- エプロンをする

- 腕まくりをする

「よし、やるぞ!」と声に出すと、もう1 ランク、パワーアップ間違いなしです。

一気に頑張った人ほどリバウンドしやすくなる!(脳科学者 茂木先生談)

モノの量が多過ぎる場合や整理するスペースが広い場合は一度にせず、分割してみることをおススメします。

たとえば、デスクの引出しは一般的には4つありますが、全部の引出しを一度に整理しようとすると時間もかかりますし、モチベーションが下がってきてうまくいきません。

こうした場合は分割するのです。

「今日は一番上の引出し一段だけの整理をしよう」で構わないのです。

書庫のような広いスペースも、一度にできそうになければ、いくつかに区切ってください。

デスクの上にたくさんモノが乗っている場合は、「今日は左端のスペースだけ」でいいです。

自宅の衣類も「今日はこの衣装ケースひとつだけを整理しよう」と分割して整理することを考えるのです。

そして、まだ整理に馴れていない方はいきなり大きなスペースから始めるのは避けましょう!

バッグの中、財布の中、化粧ポーチの中、薬箱など身近な物やスペースから練習してください。

場所や物が違うだけで、整理の手順は全く同じです。

自分に対してハードルをいきなり上げないで、ここから練習しよう!って軽い気持ちで始めていただきたいです。

どうしても家の中から始めていきたい人は、玄関(下駄箱)、洗面所、お風呂、トイレがオススメです。

さらに、押入れはいきなり全部出してしまうのは危険なのでやめましょうね。

押入れは正面から見て、1/4に区切れますよね。

今日はこの1/4のモノを整理しよう!って感じでOKです。

冷蔵庫だって、一度にやっちゃえー!は危険ですよ。

今日はドアポケットとか、冷凍室、野菜室などとスペースを区切って、ひとつひとつをきちんと完了させることの方が大切なんです。

整理の第一歩は《選択(分ける)》ですが、場所やスペースも《選択(分ける)》して自分のペースで行えばいいのです。

整理に期限や締切はありません。

早く済ませたい!

早く終わらせたい!

早くキレイにしたい!

特に結果を早く見たいと望む女性は「焦り」が禁物だそうです。

脳科学者の茂木先生によれば、≪一気に大きなことをした人の方がリバウンドしやすくなる≫とおっしゃっていました。

脳科学では実証されていることだそうです。

だから、いきなり頑張ってダイエットをして体重を落とした人の方がリバウンドしやすくなるそうです。

≪小さな成功体験を積んでいくこと≫

これが一番のリバウンドしないコツだそうです!

物を5W1Hで整理する方法

学校の英語で「5W1H」を習ったと思います。

Who(誰が)

What(何を)

When(いつ)

Where(どこで)

Why(なぜ)

How(どのように)でしたね。

これを、あなたが持っているモノに照らし合わせて考えてみましょう。

「何を」するために持っているモノなのか?

「いつ」使っているモノなのか?

「どこで」使っているモノなのか?

「なぜ」持っているモノなのか?

「どのように」使っているモノなのか?

この5W1Hの6項目全てをきちんと答えられず、ひとつでも曖昧なモノは今のあなたには不要と考えたほうがいいです。

モノは自然発生したわけではなく、人が何かの目的で作り出し、その目的に惹かれて自分が所有したはずです。

その目的とは5W1Hに当てはまっているはず。

でも人によっては5W1Hの目的が曖昧だったり、ひとつでも欠けた状態で入手しがちなために、最初からロクに使わず、ただ持っているだけになってしまうのです。

モノは人の役に立つために生まれ、縁あって私たちの元に来ているのです。

それなのに、役に立たせられずにしまい込んだままでは、モノの目的を果たせていませんし、あなた自身の目的も達成できていないといえるのではないでしょうか。

前任者から引き継いだ書類ファイルを例に考えると……

WHO

①私が使っている ②誰も使っていない

What

①過去の顧客別取引を知るため ②何にも活用できていない

When

①今でも商談前に参考にしている ②今はもう使っていない

Where

①会社もしくは商談先 ②日頃はファイルがどこにあるかも不明

Why

①顧客別の売り込み方の参考になるから ②捨てると怒られそう

How

①顧客別に営業戦略を組むための分析 ②ただ持っているだけ

ひとつでも②があったら、その書類ファイルはあなたには不要。

ただのゴミ化した紙の束です。早急に手放す準備をしましょう。

《もし今それを手放したとして》でモノと向き合ってみましょう!

これまで《選択》の基準として、

「今使っているのか」

「過去で考える」

「今役に立っているのか」

「自分のお気に入りなのか」

などをご紹介してきましたが、私が法人向けの整理のコンサルで社員の皆様にアドバイスしているものがありますので、ご紹介しましょう。

それは《もし今それを手放したとして》を前提として自分の選択はどうなのかを決めていくという方法です。

「もし今それを手放してしまったとして」

①「もう一度ほしいと思うか」

「また買いたい、手に入れたいと思うか」

②「本当に仕事に困るか」

「不便か」

「支障があるか」

たとえば①

入社のとき、お祝いに買ってくれた仕事用のバッグはもう壊れているしヨレヨレです。

今は新しく買ったバッグを使っています。

前のバッグを手放したとして、あなたはもう一度それを買いたいですか?

昔よく遊んでいたゲーム機。今は壊れているけどなぜか捨てられない。

もしもそれを手放したとして、もう一度それを買いたいですか?

最新のゲーム機を持っているのに。

もしくは修理をしてまでもう一度使いたいですか?

たとえば②

会議のレジュメファイルがたくさんあります。でも全然見ていないし役に立っていません。

引出しや書棚内で邪魔物扱いです。

何だか気が引けて捨てられません。

でももし手放したとして、困りますか?

あなたの仕事に支障はありますか?

便利そうだからと買ったままの電子辞書。

今、調べモノはほとんどネットで検索している。

もしもそれを手放したとして、あなたは日常に不便さを感じますか?

仕事に支障が起こりますか?

①も②もNO であれば、あなたには不必要です。

今とこれからのあなたには、持っていても何の得もありません。

整理の選択でつまずいたら、一度この基準でモノと向き合ってみてください。

片づけ上手になりたいあなたに贈るお話

収納は「おもいやり」と「忖度」で完成する!

最近の収納ブームによって、見た目の美しさやセンス、オシャレさを重視している方が多いように感じます。

テレビや雑誌を見て、同じ雰囲気にしてみようと、同じ収納用品や家具を買い揃えてしまうパターンです。

似たような雰囲気の環境ができたときには、自分の部屋やデスクにウットリ。

でも、月日が経過するにつれ、徐々に違和感を覚え始める。

モノはキレイに収まったのに、相変わらず探し物をしている自分。

家族や職場の人も「○○はどこ?」って訊いてくる。

そして結局またモノが散らかってくる。

自分はどこで何を間違ったんだろう……と悩みがまた始まってしまう。

こうした例は特に女性が多いですが、最近は男性も《収納》をただモノを収めることとしか考えず、間違った方向へ走りがちです。

《収納》とは、モノを収めることだけでなく、モノが見つかりやすく、取り出しやすく、元に戻しやすい仕組みのこと。

つまり収めたあとの使い勝手まで重視して考えなくてはいけないのです。

オシャレな引出し収納を買って、散在していた備品を収納。

オフィスはキレイになり「センスいいね」と褒められ気分も上々。

しかし、ある社員がホチキスの替え芯を取りに来たものの「えーっと、この引出しかな?あれ、ないな。こっちかな?」

上司から「○○さん、単3乾電池あったっけ?」と訊かれ、「はい、あります」と言いながら、引出しを何度も何度も開けまくる。

また、見た目がキレイで機能的と評判のファイルを買って書類を綴じ、書棚に陳列。

でも、ほしい書類がどのファイルに綴じられているのかさっぱりわからない。

私がこれまでに見てきたオフィスや家庭の風景です。

一見、オシャレで美しい環境ですが、働きやすさや暮らしやすさは置いてきぼりになっています。

《収納》で大事なことは、「モノがどこにあるかわかりやすく、探し物をしなくてもいい仕組み」です。

さらに、「自分だけでなく、家族や職場の人が次に使うときのことを重視した収納の仕組みになっていること」です。

自分さえ知っていればいい、自分さえわかればいいでは絶対にダメ。

その状態は、完成された収納にはなっていないのです。

自分に対しても、自分以外の人に対しても、《思いやり》のエッセンスを収納に込めてください。

そうした完成形を私は《思いやり収納》とか、《ひと手間収納》と呼んでいます。

さらに、流行語を使うなら≪忖度収納≫かな?(笑)

《思いやり収納》を完成するための5つの方程式がありますので、次はそれらを説明していきましょう。

収納方程式① 《モノの住所を決める》

〝使ったら元に戻しなさい〝

〝元あった場所に片づけて〝

よく聞く言葉ですが、散らかっているオフィスや部屋で「その『元』はどこですか?」と尋ねると、「えーと、決まっていないです」「だいたいこの辺りです」と返

ってくることが多いです。

元がはっきりと決まっていないのに元に戻せといわれても、所詮無理な話なのです。

つまり、わかりきったことですが、モノには「元」という住所を決めておかなくてはいけないのです。

鍵をいつも探している人は鍵の住所(元)が決まっていないのです。

「私の携帯を鳴らしてくれないか?」とよく言っている人は、携帯の住所(元)が決まっていないのです。

自宅や職場におけるモノの住所、外に持ち出すモノはバッグの中での住所をはっきりと決めておきましょう。

「えーと、冷蔵庫はどこだっけ?」と探す人はいないはず。

つまり、小物ほど指定席を決めておくことが重要です。

因みに私はモノ屋敷の住人だった頃でも、モノを家の中で捜すことはほとんどありませんでした。

それは、モノが多かったけれどモノの住所を決めてて、使ったら元に戻すという習慣やルーティンはできていたからなんです。

そのため、私は「整理」はまだ自信がないとか、やる気にならないという方には、アドバイスの順番を変更します。

〝それじゃあ、整理の作業はやめましょうか!〝

〝モノの住所を決める作業から始めましょう!〝と言います。

これでもいいんです。

モノが多くても「使い終わったら、元に戻す習慣」を身につけるとその方は「モノを捜す」時間から解放されるからです。

今の日本人は「ぱなっしー」さんだらけ!

モノを元に戻すという「片づけ」は今の日本人ができなくなったひとつの習慣です。

今の日本人は「ぱなっしー」さんだらけになってしまいました(笑)

「ふなっしー」じゃないですよ(笑)

- 出しっぱなし

- 置きっぱなし

- 脱ぎっぱなし

- 使いっぱなし

- 食べっぱなし

自分が出したり、使ったり、着たモノなのに、自分で「あとかたづけ」や「あとしまつ」ができない人の事です。

いくらモノを整理してキレイに整頓や収納ができたとしても、あとかたづけの習慣が身につかなければ必ずまた散らかっていきます。

これを≪片づけのリバウンド≫と言います。

「あとかたづけ」、「あとしまつ」の習慣が身についていない人は社会に出てからも仕事が上手くいきません。

営業成績不振、失敗続きの人に見られる傾向です。

自分の仕事の「あとしまつ」ができないからです。

何かトラぶった時、仕事がハードになった時、自分で自分の仕事の「あとしまつ」ができないのです。

言うまでもなく、そういう人は社内だけでなく、お客様からの信用や信頼を失います。

もう大事な仕事や大きな仕事は任せてもらえないでしょう。

だから、無難な仕事だけ、雑用だけになってしまい、仕事が面白くなくなります。

私は今の日本人はむしろ「整理」からではなく、「あとかたづけ」の習慣化を身につけていく練習から始めた方が効果は早いのかもしれないと考えることもあります。

モノの住所が決まったら≪ラベリング≫でさらにモノを捜さない仕組みが完成!

「あとかたづけ」をさらに習慣化させられる方法があります。

それは《ラベリング》です。

特に引出しや小物入れなどの収納場所の外側にオススメします。

その中には何が収まっているのかをラベルに書いて、よく見える場所に貼っておくこと。

こうしておけば、自分だけでなく他の人も一目瞭然です。

ラベルは使うときだけではなく、元に戻すときにも《住所(元)》を示してくれるという効果があります。

ラベリングは文字以外に、写真、マーク、イラストでもOK です。

「男子トイレ」「女子トイレ」と文字表示は少なく、男性や女性のイラストが多いのは、そのほうが人は識別しやすいから。

備品収納に写真やイラストはオススメです。

まず、あなたがよくなくすモノや探しているモノをひとつ決めて、住所(元)を決めてください。

もしも不便さを感じたら、住所を変えてみればいいだけです。

この住所決めをしてみるだけで、あなたの仕事効率や暮らしやすさは大きく変化するはず。

モノを探さない気持ちのよさを実感なさってください。

住所決めとラベリングは、基本中のキホンです。

これだけでも職場や家庭の環境はかなり改善するはずです。

収納方程式② 《グルーピング収納》で使う時も片づけもワンアクション!

わかりやすく言うと「モノをグループ(同類)にまとめること」。

何かひとつの作業をするときに、モノをあっちからこっちからと持ってきている場合は、最初からひとつにまとめておけば、モノを探す時間も短縮できますし、効率もアップするはず。

たとえば書類を郵送するときに、封筒と切手が離れた場所にあったら不便ですよね。

サンプルの荷造りで、段ボールとガムテープと宅配便伝票が近くにあれば便利です。

ノートパソコン・スマホやタブレットなどのIT機器の周辺機器は、バラバラに置かずにひとつにまとめておけば、行方不明になりません。

明日着ていく服を、靴下・ハンカチ・ネクタイまで含めて前夜にコーディネイトしておくのもグルーピングです。

日々の仕事や暮らしの中で、「これとこれは一緒に置いておけば便利かも」と思ったら、まずは試してみればいいのです。

収納方程式③ 使用頻度で収納》フライパンと土鍋が同じ収納場所ってどうなの?

私たちが所有しているモノには全て使用頻度があります。

整理収納アドバイザーの理論では、使用頻度を5段階に分けて考えています。

- 使用頻度1:毎日使うモノ

- 使用頻度2:2~3日に1回使うモノ

- 使用頻度3:週に1回程度使うモノ

- 使用頻度4:月に1回程度使うモノ

- 使用頻度5:年に1回程度使うモノ

まず覚えておいてほしいのは、使用頻度も《整理》の基準のひとつになることです。

つまり、通常、モノの使用頻度は長くても年に1回(クリスマスツリー、お正月用品など)。

言い換えれば、年に1回も使っていないモノは不要の対象になるということです。

モノの使用頻度を知ることで使い勝手のいい収納が完成します。

たとえば、文具を入れている上段の引出しで考えてみましょう。

使用頻度1のモノと使用頻度5のモノが同じ位置に収まっているのは非効率です。

筆記用具は毎日使うので一番手前に。ハサミやカッターは2〜3日に1回なのでその後ろ側。

ホチキスは週に1回程度ならまたその後ろ。

クリップは月次会議のときしか使わないのでまた後ろ。

年に一度の新商品発表会でしか使わない受付プレートは一番奥でもいいわけです。

使用頻度1~3のモノが手前や近くにあるほうが絶対に使い勝手はいいのです。

しょっちゅう使う文具は引出しをちょっと引いただけで取り出せるようになります。

家でも、よく使うクローゼットの中でスノボーやバーベキューセットが前面にドーンと置かれていては邪魔ですよね。

年に数回しか出し入れしないモノは少々不便な場所でもいいのです。

季節家電も使用頻度で考えると収納法が見えてきます。

扇風機、ファンヒーターなどは部屋に出しっ放しにせず、季節が終わったらメンテナンスをして透明のゴミ袋でもいいので被せて、押入れやクローゼットの奥側に収納しておきましょう。

ほぼ毎日着るスーツやワイシャツ類は、たとえばクローゼットの右半分側に。

礼服やスキーウエアなどは左半分側に、とまとめておくのも使用頻度別収納の一例です。

身近な例で言うと、フライパンや鍋と土鍋が同じ収納場所ってどうなの?ってことですね。

この収納は少しレベルが高いので、今すぐ実行しなくてもいいですが、少なくとも年に1回程度のモノは今すぐ奥側へ移動するといいでしょう。

収納方程式④ 《適正量》でモノの所有量を決める|あなたは服を何枚持ってますか?

ビジネスの世界では「売上」「利益」とともに「在庫」が重視されています。

特に製造業や流通業には「適正在庫」という言葉があり、徹底を厳しく指示されているでしょう。

つまり作り過ぎも不足もダメ、仕入過ぎも欠品もダメ。

取引先やお客様にご迷惑をおかけしない+最少の在庫経費=「適正在庫」です。

この考え方を私たちの身近なモノに当てはめたのが、《適正量》です。

もっとわかりやすくいえば、仕事や生活において自分が所有すべき最低限のモノの数量を真剣に考えてみることです。

あなたの本当の服の所有数は、想像している枚数 × 3~4 = 実際の枚数です!

〝あなたは服を何枚持っていますか?〝

もしも私がそうお尋ねしたらすぐにお答えにすることができますか?

今までの経験で99%の方がこうお答えになります。

〝分かりません!〝

それでもしつこく訊きます(笑)

〝だいたい何枚ですか?〝

すると、〝ん~、100枚はあるかも〝 〝200枚くらいかな?〝

私はこれまでの経験でひとつの方程式を持っています。

ほぼ間違いなかったです。

思い出せる服はほんの限られた枚数であって、実はそのうしろに思い出せない服の方が大量に存在しているからなんです。

一方、シンプルライフの人は違います。

昔、モデルのSHIHOのクローゼットを見せてもらった経験があります。

モデルだけに服を沢山持ってるんだろうなぁと思い、どれくらい服持ってるの?と訊くと、

〝デニムパンツが〇枚と、シャツ系が〇枚と、Tシャツは好きなので〇〇枚と・・・、〝 とあっさり答えたのを覚えています。

実際、彼女のクローゼットはモデルとは思えない程シンプルでした。

本当のオシャレな人は自分の服をきちんと把握して管理できてるってことなんですね。

たとえば、男性の下着の適正量を考えてみましょう。

毎日着替えて洗濯もするのであれば、最低2枚あればいいですね。

でも、季節柄乾きにくかったり、出張が多かったりするのでしたら、もう2枚は必要かもしれません。

間違っても10枚は要らないはずです。

ワイシャツはどうでしょう?

毎日着替えて洗濯し、毎日アイロンをかけるのであれば最低2枚。

クリーニングに出す、または日曜日にまとめてアイロンをかける、出張があるなどを考えれば、あと数枚必要になる。

こうして自分の生活を見つめなおすことで、モノの適正量が見えてきます。

あなたは自宅でのトイレットペーパーを月に何ロール使っているか知っていますか?

余分なストックがありませんか?

こうしたストック品も自分の適正量を把握しておくことで無駄買いや二度買いを防ぐことができます。

たとえば、トイレに箱を置き、トイレットペーパーの交換ときに芯を溜めておいて1ヶ月経った頃に何本溜まっているかを見れば、あなたの家の1ヶ月間の使用量がわかります。

12ロールだったとしたら、1か月は4週間なので1週間当たり約3ロール。

適正量を知っていれば、たとえストックが3ロールになっていても約1週間は大丈夫だとわかります。

慌てずに特売日に買えばいいわけです(笑)

会社における備品もこうした方法で、《適正量》や少なくとも減り具合を調べてみてください。

今まで余分な在庫を持っていたことがわかるはずです。

ストックには、お金・労力・時間が伴っています。

さらにストックを置く場所が必要です。

余分なストックがなければ、その分職場環境や自宅のスペースを広く使えるはずです。

過剰なストックは、お金・労力・時間・スペースを無駄遣いしていることに気がついてください。

収納方程式⑤ 《行動動線》でモノの配置を変えてみる

流通業の世界には「買い物動線」という専門用語があります。

お客様が買いモノをしやすいように、または少しでも売れるように店内のレイアウトを作っていくことです。

他にも「家事動線」「生活動線」「洗濯動線」などもありますが、要するに「少ないアクションや行動で、肉体的にも時間的にも効率のよい仕組み」です。

どのコンビニでも店内の売り場レイアウトはほとんど同じですよね。

消費者の購買心理や動きやすさなどを長年研究したベストの形だからです。

さて、皆さんのオフィスを見てください。

コピー機とFAXの位置はどうなっていますか?

離れているオフィスは行動動線が悪くないですか?

コピー機で印刷してすぐにFAXできたほうがいいのでは?

部長の承認印をもらってからFAX するのであれば、部長の席の付近に機械を設置しておくのもOKです(実際にそうして仕事の効率がアップした会社もあります)。

動線は横の動きだけではありません。高さもあります。

主には身長で置く場所の高さを決めることが多いです。

天井高の下駄箱で、子どもの靴を上段に収めていたのでは子どもは不便です。

背の低い女性がキッチンの吊戸棚に使用頻度の高い調理道具を置いているのも間違っていますよね。

会社の書庫で、部署別に棚割りして、部の力関係などで場所決めをしてはいけません(笑)

女性社員の多い経理部の書類は下段にするとか、部署は関係なく女性は中段以下、男性は中段より上とするのもいいかもしれませんよね。

その際、身長の高い人に高さを決めさせてはいけません。

身長の低い人に決めさせるか、合わせるようにしてください(輸入キッチン設備にしたためにシンクが高過ぎて苦労している女性もいらっしゃいますよね)。

職場でも家庭でも、自分や他の人が何かバタバタと動き回っている環境は、もしかすると行動動線が悪くなるモノの設置や収納になっているのでは?と疑ってみてください。

書棚が離れて困っている人は、他人の席の位置とその人の書棚の位置を確認してみましょう。もしかすると、自分と書棚の位置を交換できる人が見つかるかもしれません。

細かいように思えますが、こうした改善が仕事の効率化を図り、時間だけでなく経費の節減や利益増を実現できるのです。

アクション数が多すぎると人は片づけなくなる!

人はひとつの作業や行動をする時のアクション数が大切だと言われています。

(例)

ご主人:爪切りはどこだっけ?

奥さん:洗面所に行って。洗面台の引出しを開けて。そこに小物入れケースがあるからその中に入ってるわ

爪切りを捜すためにどれだけのアクション数がありましたか?

人は使う時には少々時間がかかっても、面倒でも捜すものです。

問題は使い終わったあとの「あとかたづけ」です。

ご主人はまた同じアクション数を踏んで片づけに行かなくてはいけないのです。

すぐに元の場所に片づけに行くでしょうか?

〝まぁ、あとでいいか〝ってなりませんかね?

人が面倒くさく感じないアクション数は0~1だそうです。

2つ以上になると面倒くささを感じてしまうのです。

appleの創業者スティーブ・ジョブズはこのアクション数を一番に考えていました。

だから彼が考えた製品はどれも操作方法がシンプルなんです。

何度も申しますが、見た目だけの収納を作ってしまったり、「隠す」収納を作ってはいけません。

結局アクション数が多くなって、片づけが後回しになるためまた物が散らかることになりがちです。

収納の達人は四角く区切るコツを知っている!

たとえば、奥行きのある押入れをどのように収納していますか?

収納が苦手な人は、押入れの空間全部を使ってモノを埋めようとします。

しかし、私たちは奥側の空間と手前の空間を分割して考えます。

奥側に三段ボックスやスチール棚などを設置して使用頻度の低いモノを収め、手前には使用頻度の高いモノを設置します。

四角い収納、四角い家具

オフィスや家庭でも、家具や収納用品などはできるだけ真四角のモノで統一します。

ゴミ箱も四角です。

理由はオフィスも家も壁は直線ですし、コーナーは直角だからです。

たとえば、部屋の直角のコーナーに丸いゴミ箱を置いたらどうなりますか?

隅に隙間ができてしまいますよね。

その空間は無駄です。

ゴミやホコリも溜まるでしょう。

四角い空間はできるだけ四角く区切ることがいいのです。

しかし、特に女性は見た目が可愛いので、丸型や楕円形を好みます。

部屋の中央に置くモノや小物はいいのですが、収納の完成度を上げるためには《四角》を忘れないでください。

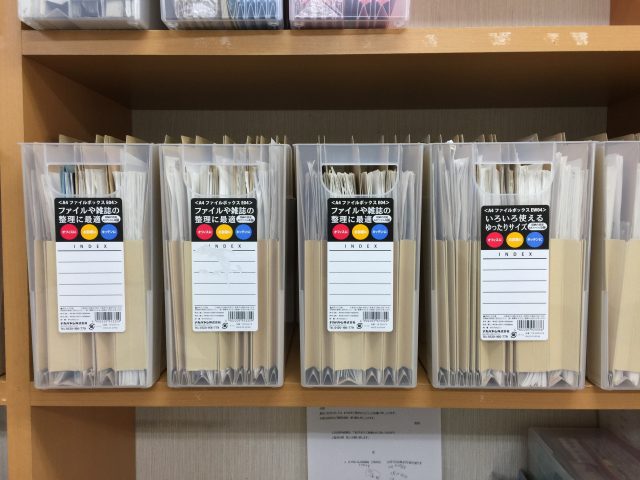

ファイルボックスや衣装ケースなどの収納グッズも要注意。

上部から下部にかけて傾斜があるものは、真四角ではありません。

あの傾斜は、積み重ねて陳列する売り場の省スペース化のためです。

メーカーやお店都合の商品は、私たちの暮らしを不便にしています。

ファイルボックスを買うなら、無印良品のように真四角なものを選ぶと、収納上手になれますよ。

収納用品、収納グッズは規格で揃える

四角で統一する場合も、注意することがあります。

同じ四角でも、メーカーやブランドでさまざまなサイズがあることです。

サイズがバラバラでは、いくら四角で揃えて区切っても、空間は凸凹になります。

私がいつも不満に感じている代表が「ふた・キャスター付の衣装ケース」。

見事にメーカーによってサイズがバラバラです。

サイズが違うモノを買ってきてしまうと、ガタガタになって、収まりも悪いので危険でもあります。

同じ高さ・幅・深さ・傾斜角度のモノを買い揃えようと思ったら、同じメーカーで統一すること。

特売価格でその都度買っていると、結局は失敗することになります。

私たちは衣類収納は引出しタイプをオススメしていますが、それはメーカーが異なっても規格が比較的統一されているからです。

統一感は見た目の美しさも演出してくれます。

そして、《採寸せずに収納は買うべからず》。

収納スペースのサイズを測らずに買ってはいけません。

目分量で買ったモノはだいたいが入らなかったり、思ったより小さかったりします。

ミリ単位まできちんと測ってから買うようにしてください。

美的収納は腹8分目収納

オフィスの書棚や自宅の食器棚などの収納家具、クローゼットなどの収納スペースを、100%モノで埋めてしまうのは決して美しくありません。

「まだ入るから」「もっと入るから」とモノを収めてしまうのは、たとえキレイに収まったとしても美しい収納とは言えません。

収納の達人は空間を上手につくります。

何もない空間があるからこそ、美的収納は完成するのです。

多くても収納は80%までにし、20%は最低空けておくようにしてください。

私はこれを《腹8分目収納》と呼んでいます。

50%なら尚のこといいですね。

こうした腹8分目収納のメリットは、見た目の美しさだけではなく、いざというときのモノの一時置き場にもなることがあります。

プレゼントや来客の手土産、引き出物、記念品などが舞い込んできた際に、ギッシリと詰まった収納だと、収める場所がなくて「とりあえず」テーブルの上に、床に、棚に置きがちです。

そうした小さな乱れが、すぐに部屋全体をモノだらけにしてしまいます。

オフィスの引出しの中も、書棚もバッグの中でさえ、80%収納を心がけておいてください。

さらに、「隙間」も空間のひとつです。

たとえば、デスクと袖机の間の隙間にモノを詰め込んでいませんか?

書棚と書棚の隙間、冷蔵庫とシンクの隙間はどうですか?

人は隙間を見ると本能的に埋めたくなり、満たしたくなります。

決して、「ちょうどいい隙間があった」と、紙袋や雑誌、新聞、図面や看板などを押し込まないでください。

埋めたモノは必ずゴミ化します。

すき間はデッドスペース(死んだ空間)ではなく、≪何も埋めない活きた空間≫と考えるようにしてください。

デッドスペースの本当の活かし方|デッドスペースは死んだ空間なんかじゃない!

《デッドスペース》という言葉も最近よく聞きます。

「デッドスペースの活用方法」「デッドスペースを活かした収納術」などなど。

《デッドスペース(Dead Space)》は直訳すれば「死んだ空間」ですが、私は「有効に活用されていない空間」と説明しています。

ここで問題なのが、デッドスペースを単に「空いている空間」とか「使っていない空間」と勘違いしている人が多いことです。

階段上の空間に新たに収納棚を設置してモノが置けるようにしたのは、「デッドスペースの活用」でしょうか?

廊下の端に書棚や本棚を設置して、「デッドスペースを活かしました」とおっしゃっる方はいかがでしょうか?

食器棚・タンス・冷蔵庫の上にモノを置くのは、「デッドスペースの活用」でしょうか?

私は違うと考えています。

こうした空間は「デッド」、つまり死んでなんかいません。

その空間があるからこそ、広々とした快適さや解放感が味わえるはずです。

それなのに、その空間を埋めてしまうのは、まさに「デッドスペース」にトドメをさして、本当の「デッド (Dead)」状態にしているのではないでしょうか?

食器棚の棚と棚の間にもうひとつ棚を作る。クローゼットの服は丈を揃えてかければ、下に空間が作れる。

こうしたことが、本来のデッドスペースの有効活用です。

オフィスでよく見る光景として、デスクの足元のスペースや書棚やロッカーの上を「デッドスペース」とばかりに物置や棚扱いにしている人がいます。

中には窓側の腰高書棚の上に段ボールを積み重ねているために、昼間でも薄暗いオフィスがあります。

建物の外の人に、「この会社は汚いです」と見せているようなものです。

一度あなたの会社や身近なオフィスビルやお役所を外から見てみてください。

どれだけ窓がつぶれているかがわかります。

オシャレなオフィスや素敵なお宅に共通しているのは、「空間が広い」「空間が空間として活かされている」ことです。

高級ブティックとファストファッションのお店では、どちらの空間のほうが開放的で気持ちいいですか?

空間があるってことが素敵なんです。

美しいのです。

間違っても、デッドスペースを「死んだ空間」と解釈しないでくださいね。

収納は《見える化》・《見せる化》させてアクション数を減らしましょう!

収納は「収める・納める」と書くため、モノをしまい込んでしまいがちですが、それではただ「隠す収納」にしかなっていません。

隠したのでは当然見えません。

見えなければ、モノはすぐに見つかりませんし、使われなくなって死蔵品と化します。

「モノは整理できたのに、収納の効果が出ない」という人は、モノを収める仕組みが合っていないのかもしれません。

そういう人は、「見える化収納」や「見せる化収納」に変更してみましょう。

ただし、何でもかんでも出しっ放しにすればいいと言っているのではありません。

「使用頻度の高いモノはあえて見えるように、見えやすい収納の形にしましょう」という提案です。

たとえば、文具は引出しやペンケースに収めておくよりも、最低限の文具が入るペン立てに入れてデスクに置いておくほうが使い勝手が良くなる人もいるでしょう。

経理など事務職の方は、毎日必ず使う資料や帳面などをデスクに立てられるようにしておくのもいいでしょう。

ただし、退社時には引出しに戻す習慣は忘れないでください。

縦収納でモノを見えやすくすると捜しやすくなる

「見える化収納」に共通するポイントのひとつが「縦収納」です。

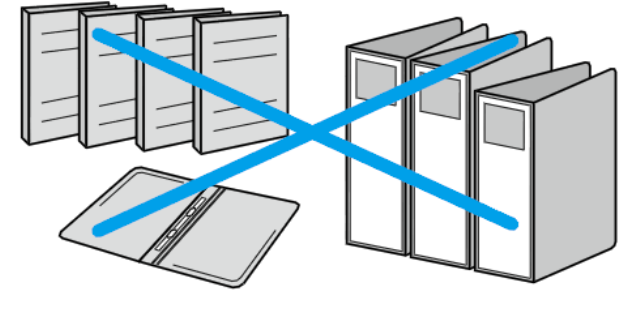

書類ファイルでも資料や本でも、横に積み重ねないことが大事。

積み重ねるから、下になったモノは見えなくなり、行方不明になります。

バッグの中も同じです。横積みにしていませんか?

バッグの中でモノが地層化していると、発掘しなければモノは見つかりません。

インナーバッグなどを使って、縦収納に変えてみてください。

バッグを開けると上から中身が全部見渡せるので、モノが迷子になることはなくなります。

ベルが鳴っているのに携帯電話がなかなか見つからない人。

レジや切符売り場の前で財布を発掘している人。

玄関や車の前で鍵を探すためにバッグをかき回している人。

他人から見ると決して格好良くないし、美しくありませんよね ^^

書類やファイルは横積み禁止です。

ちなみに、冷蔵庫の冷凍室も縦収納にしてみてください。

廃棄がグンと減るはずです。

あなたも小学生の時に既に縦収納を完全マスターしていたんです!

誰しも小学生だったはずです。

その時にすでに「縦収納」を身につけていたんです。

これこそ、さすが日本人って感じです。

ん?何の事かわかりませんか?

ランドセルです。

ランドセルの中に教科書やノートを平積みしていた人はいないはです。

縦に収めることで教科書やノートを捜しやすく取り出しやすかったですよね。

さらには「グルーピング収納」もすでに身につけていたんです。

教科書とノート、(参考書)って一緒にまとめて入れていませんでしたか?

ランドセルを使わなくなっていくと、いつしかその習慣を忘れてしまってるんですね。

衣類の縦収納

この「縦収納」はいろいろな場所に応用できます。

衣類やタオルの収納も縦に収めてみましょう。必ず使い勝手がグンと上がります。

因みに私の衣類収納は引出しタイプは全然使っていません。

理由は、いくら上手に縦収納にしていても引出しの奥の方は見えにくいので着ない服がでてしまうからです。

私の衣類収納はパンツ類の「吊るす」と、それ以外の衣類は「ディスプレイ収納」です。

ブティック、衣類売場では引出しに服を収めて売っていませんよね ^^

そうすると服が売れなくなってしまいますからね。

つまり見えてた方が捜しやすいんです。

管理しやすいんです。

見える化収納でキレイさ長持ち!

こうした「見える化」させる収納は、いつもキレイさを維持できる効果も持っています。

「見える」「見せる」は、言い換えれば人から見られるということです。

他人の視線を意識することで乱れを抑止できるのです。

見られたら恥ずかしいという気持ちは誰もが持っていますからね。

最近、オフィス、ブティック、美容院、クリニックなど、ガラス張りで中が外から見える設計が増えました。

見られる意識がいつもキレイさを保つ効果につながっています。

中が見えにくい建物や来客が少ない会社のほうが散らかっている傾向にあるのも、他人の目が少ないからかもしれませんね。

ちなみに「見える化」収納は、男性や子ども、高齢者には特にストレスの少ない、オススメの方法です。

一方女性は見えるのを嫌がりますが、ぜひお試しください。

以前放送していたテレビドラマ「ホタルノヒカリ」の主人公は、会社では仕事も身の回りもデキル女子だけど、家に帰ると「干物女」という設定でした。

人に見られなくても緊張感は持っていたいものですね。

アクション数、扉の数を少なくすると時間の達人になれる!

これまでにも登場している「アクション数」についてより詳しくお話ししましょう。

私たちの行動には必ず体を動かすアクション数が伴います。

オフィスで、デスクから離れた書棚にファイルを取りに行くアクション数はどれだけあるでしょうか?

- 椅子を下げて立ち上がる。

- 書棚まで何歩か歩く。

- ドアを開ける。

- ファイルを取り出す。

- また何歩か歩いて席に戻る。

- 椅子を引いて座る

何気なく行っている人のアクションは歩数だけではないので、知らず知らずのうちに肉体的にも疲労してしまうわけです。

行動動線のところでもお話ししましたが、モノの位置や置き場所をもう一度チェックしてみることが大切です。

たとえば、いまだに利き耳が左の人が電話をデスクの右に置いているのを見かけます。

右手で受話器をとり、左手に持ち替えて、左耳に当てる。

右側から左方向斜めにデスクの上を渡る電話のコードと格闘しながら右手でメモをとり、話が終わると、右手に持ち替えて受話器を置く。

電話をとるだけでも、無駄なアクションがこれだけあります。

電話をデスクの左側に設置すれば全ては解消するはずですが、人は繰り返す習慣や癖を間違っていると判断できなくなってしまいます。

自分の行動やアクションを俯瞰的にチェックしてみましょう。

今の全てが正しいとは思わず、「もしかしたらおかしいのかもしれない」「もっといい方法があるかもしれない」と自分を見つめてみるのは楽しいものです。

開ける扉も少ないほうがいいです。

極端なたとえですが、消しゴムを備品置き場に取りに行くのに、倉庫に入り、書棚の中に引出しタイプの備品収納があり、その中に箱が入っていて、箱を開けるとやっと消しゴムにたどり着ける……

とすると、何回開けてたどり着いたのでしょうか?

倉庫、書棚、備品収納、箱、の4回です。

もしもこれが元に戻すモノだったら、あなたはストレスなく片づけられるでしょうか?

アクション数も扉も少ないほうが絶対にストレスは少なくなります。

ただ、こうしたことは、なかなか自分ひとりでは気づきにくいものです。

私がお手伝いしている会社では、プロジェクトを作って、社員みなでこのような問題を見つけ合い、改善していくことで社内環境が劇的によくなっています。

2つの目より、4 つ、6つの目。

気がついたら教えてあげる、改善提案をしてみるなどのアクションが重要です。

散らかりや汚れは小さな乱れから始まる|割れ窓理論

人と環境にはとても密接な関係があります。

家や職場がキレイな環境だと、人は気持ちがいいという《快感》を覚えます。

そして、暮らしやすい、働きやすいという《快適さ》を体験します。

人はこの《快感》と《快適さ》があって、何事にも「やる気」というモチベーションを高め維持していけるのです。

割れ窓理論と整理・片づけ

アメリカの犯罪学者ジョージ・ケリングの環境犯罪学の「割れ窓理論(Broken Windows Theory)」をご存知でしょうか。

最初は小さくささいな乱れが、いつしか大きな環境の乱れ、町全体を犯罪にまで発展させてしまうというものです。

たとえば、商店街のひとつのテナントが空き店舗になり、そのガラス窓が割られ、シャッターに落書きをされたとします。

そのままの状態を放置しておくとその乱れが広がり、商店街全体または町全体に、窃盗や万引き、殺人、性犯罪などが急増していきます。

1994年にアメリカのルドルフ・ジュリアーニは、治安回復を公約にニューヨーク市長に当選すると「家族連れにも安心な街にする」と宣言しました。

当時のニューヨークは犯罪多発都市と呼ばれ、汚くて危険な街でしたが、彼は街を徹底的にキレイにする活動を行いました。

落書きを消し、ゴミをなくし、要らないモノは市街地から排除していきました。

その結果、街の美化に留まらず、犯罪が激減し、ニューヨークは、彼の公約通り、安心安全な街になりました。

これらは決して外の世界だけに起こることではなく、家や職場でも当てはまるのです。

ポストに入っていたチラシやポケットに入っていたレシートを、食卓の上に何気なく置く。

脱いだ靴下や上着を床や椅子に放っておく。

飲み終えたコーヒーの紙コップや会議終了後の資料、用済みのパンフレットを、職場のデスクの上に置いたままにする。

または引出しにとりあえずしまい込む。

そうした光景は私たちの日常では盛んに見られますよね。

この小さな乱れを放っておいたらどうなっていますか?

いつの間にか、手もつけられないゴミの山になっていませんか?

いつ噴火してもおかしくない火山かもしれません。

この小さな乱れに対処するのが「片づけ」の習慣化なのです。

小さな乱れに気がついたらすぐにリセットするようになさった方が賢明です。

それを怠るといわゆるリバウンドを起こしてしまう結果になりますからね。

片づけはモノの「ただいま」と「おかえり」

片づけが苦手な人の共通点があります。

- ドアや戸がピタッといつも閉まっていない

- 瓶などのフタやキャップが半閉じ、斜めになっている

- 椅子がいつも引きっ放し

- ゴミ箱の外にゴミが落ちている

- 好きな物から食べる

横着、面倒くさがりということ以外に、共通しているのは、「最後まで見届けていない、確認していない」こと。

観察していると、モノを元に戻すときやゴミを捨てるときでも、その場所の確認も疎かにしていて見ていません。

最後の「好きな物から食べる」は、あくまでも傾向ですが、苦手だったり嫌いなモノはあとに取っておく人は、片づけという苦手で面倒なことを先送りする傾向にあると言われています。

後片付けが苦手な人は、こうした日常の小さな意識を変えるだけでも片づけ力は必ずアップします。

片づけは「ただいま」と「おかえり」です。

帰宅、帰社して「ただいま」というと、「おかえり」って迎えてもらえますよね。

モノは幼児です。

親が保育園に迎えに行かなくては幼児は安全に家に帰れないのと同じで、モノは自分で戻ってくることはできません。

人の手で戻してやらなければいけません。

このときに「片づけ」が習慣化する裏ワザがあります。

小声でも、心の中でもいいので「おかえり」って言ってあげてください。

きっと、モノは「ただいま」と感謝しているはず。

この意識こそが「モノを大切にしている」証です。

片づけは、できるだけ幼少期に躾けておけば一生楽ができるので、皆様のお子様にはそうしてあげてください。

ただ大人になったらからもう無理かと言えば、それも違います。

子どもに比べて身につく期間が少し長くかかるだけで、必ず身につけられます。

そのコツはただひとつ「繰り返し」です。

そう聞いただけで嫌気がさした人もいるでしょう。

「どうせうまくいかない」とか失敗を考えてはいけません。

うまくいかなくて当然なんだと思っていればいいんです。

繰り返しが容易にできる人なんて、そう多くはないのですから。

「3日坊主」という言葉がありますが、「何をしても3日と続かない」ことより私は「よくぞ3日も続いたな」って思うのです。

同じことを3日間続けるって、実は大変ですよ。

3日続いたなら自分を褒めてあげましょうよ。

あとかたづけは≪3秒、3日間、3週間≫の3を意識すると習慣化から癖になる

人は3の数字と関わりを持っているといわれます。

3日坊主、石の上にも3年、三度目の正直、仏の顔も三度……。

また「三つ子の魂百まで」ともいわれるように、幼いうちに片づけの習慣を身につけさせておくと、その子は一生片づけで悩むことはなくなります。

しかし、大人になったあなたにも、《3》を使った無理の少ない練習方法があります。

ぜひお試しください。

まずは①3秒以内にできることをひとつ決めます。

鍵をいつも探している人は鍵を鍵掛に戻す。

テレビのリモコンが行方不明になる人は、指定席を決めてそこへ戻す。

バッグの中の財布やスケジュール帳もいつも同じ位置に戻す。

最初は自分でも簡単にできそうなことをひとつだけ決めます。

欲張って2つ、3つとしてはいけません。

②それを3日間意識して続けてみましょう。

途中忘れた日があって飛び飛びでも、3日であればOKです。

できることなら、よく目にする場所に「鍵を戻す」などのメモを貼っておくのもいいです。

私がよくするのが自分宛にメールを送信しておく方法です。

メールチェックをする際に必ず目にするので思い出します。

3日できたら、「よく続いたね」とどうぞ自分を褒めてあげましょう。

③そして、次には3週間を目指して頑張ってみましょう。

飛び飛びでもいいですから、とにかく続ける意識を忘れないでください。

その意識が3週間であなたに新しい習慣を身につけさせています。

早い人は1週間で完全に習慣化できます。

そしてその3週間は、時にはご褒美として完璧な習慣化を叶えてくれます。

これを「癖」になったというのです。

癖はもう少々では抜けません。

こうして良い癖をつけていきましょう。

コンピューターと同じで、人の脳は上書き保存できるそうです。

間違った習慣や癖は繰り返しの意識と行動によって、正しい情報に入れ替えてくれるわけですね。

使ったら元に戻す習慣が少しずつ身についたあなたは、気がつくと「そういえば最近探し物をしなくなったな」と感じるはずです。

あなたは次第に「時間の匠」に近づいているわけです。

あなたを見る周りの目もきっと変わってきていますよ。

帰宅時、帰社時はイスにすぐに座らない習慣化で片づけ上手になれる

あなたの帰宅時、帰社時を思い出してみましょう。

外回りや出張から会社に戻ってくると、「ああ疲れたぁ」と言ってとりあえず椅子にドンと座る。

それから、机の上にある書類やコピー、回覧物、メモなどをデスクの横にずらす。

積み重ねる。

そのまま引出しに丸ごと入れる。

ゴミ箱の上に置く。

足元に置く。

場所がなければ隣や前の人の机に置いちゃえ。

いずれかをしていませんか?

帰宅時はいかがですか?

「ああ疲れたぁ」と言って、とりあえず座る。脱いだ上着は床に置いたり椅子にかける。

鍵や携帯電話などポケットの中身をポンポンと置く。

ポストに入っていたDM やチラシもそこらじゅうに置く。

買ってきた食べ物や飲み物、雑誌なども買い物袋のまま置きっ放し。

冷蔵庫に早く入れたほうがいいモノもあるはずなのに。

思い当たる節はないですか?

こうしていったん座ってしまうと、もう1回立ち上がって片づけや次のことをする意欲がなくなってしまうのです。

お尻に根が生えるとはまさにこれ。

もう動きたくない。

面倒くさい。

あとでいいや。

人は簡単に横着になれる生き物です。

結局、書類や必要なモノをどこにやってしまったのか、どこにあるのか行方不明です。

家では、もう動きたくないから自分の手の届くテーブルや床の上にはモノだらけ。

モノで囲まれたあなたの周りは何か動物の巣のようになっていませんか?

こうしたたとえ話にちょっとでも思い当たる人は、「座らない」を心がけてみましょう。

帰社したら座らずに、まずはデスクの上の書類やコピーを整理する。

要らない書類やコピーは廃棄。

ファイルしておくモノはすぐにファイリングする。

回覧物は目を通してすぐに次に回す。

飲み干したコーヒーの紙コップはゴミ箱に。

帰宅時も座らずに、

上着はとりあえずハンガーにかける。

要らないDM やチラシは、ゴミ箱に廃棄する。

鍵や携帯電話はいろいろな場所に散在させるのではなく1か所にまとめて置く。

食料品は冷蔵庫に入れる。

仕事で疲れて、何もしたくない気持ちは私もよくわかります。

でもたった「座らない」意識と行動を習慣化するだけで、自分のデスク周りや部屋は見違えるほどキレイにリセットできるのです。

お金も特別なテクニックも不要。

ただ「座らない」習慣を身につける練習をしてみるだけです。

さぁ、まずは試してみましょう。

そして実感なさってみてください。

きっと「座らない」が病みつきになるはずです。

デスクに「留守ですBOX」を置いて出掛けましょう!

「座らない」習慣を身につけられる裏ワザをひとつ、ご紹介しましょう。

外出前や出張前には、自分のデスクの上に箱を置いて出かけてください。

A3からB4用紙が入る大きさであれば段ボール箱でOKです。

箱の側面に「留守中はここへ入れてください」と書いた紙を見えるように貼っておきます。

こうしておくと、他の人はその中へ入れてくれるので、デスクの上が紙だらけになることはありません。

帰社して、デスクの上が紙だらけで散らかっていると、見ただけで重いため息が出るものですが、それをまず回避できます。

そして帰社したら、そのまま座らずに箱の中の紙をひとつずつ処理していきましょう。

ファイルする書類はすぐファイル、回覧モノは目を通してすぐ次に回す、すぐに処理できないモノはデスクの右上に一時保留といった具合です。

ちなみに、私は「留守ですBOX」をもうひとつ置いています。

それは「急ぎで見てほしい」BOXです。

役職や仕事の役割によって、決済や確認をする立場の人は急を要する書類がすぐにわかるようにしておくことをおススメします。

他の人が持ってくる紙は書類だけではありません。メモがあります。

机の上や電話、パソコンにペタペタと貼られると見た目も散らかって見えるし、仕事のモチベーションも下がってしまいます。

私がオススメする方法はA4用紙に「メモはここへ」と書いてデスクの上に貼っておくこと。

これでメモが散乱しなくなります。

絶対に守ってほしいルールは、帰社して「留守ですBOX」とメモをとりあえずデスクの端や足元に移動して、処理をあと回しにしないこと。

そういう人はただ単に書類の収納箱になってしまいます。

「留守ですBOX」は長期保管箱でもゴミ箱でもありません。

日頃は空っぽにしておくのがルールです。

前項に書いた通り、帰社時は座らずに、まずはデスクの上を片づけることが仕事のスタート地点です。

ただ箱を置いているにもかかわらず、箱の外に書類などを置かれることもあります。

そういう人にはまず理由を訊いて、特に理由がなく不注意だった場合は、「次回からよろしくお願いします」と伝えましょう。

もちろん、あなたも他の人には気をつけてあげましょうね。

「とりあえず」で片づけをあとまわしにしない!

人はとにかく飽きやすく、横着者です。

モノを使い終わったあとに大好きな言葉があります。

「とりあえず」や「一応」です。

〝まあ、とりあえずここに置いておこう〝

〝また使うかもしれないから、一応置いておこう〝

そんな独り言を言っていませんか?

本当の「とりあえず」や「一応」の続きは、「必ずあとでする」のはずなのですが、「今すぐしたくない」ための逃げ口上になっている気がします。

そういう人の多くの場合は「必ずあとでする」機会はいつになってもやってきません。

おそらく、長くそのままになっているか、何か問題が起こるまでは片づけはしないでしょう。

一度、自分で、友達に手伝ってもらってもいいので、1日に何回「とりあえず」「一応」って言っているかのカウントをしてみるのも面白いでしょう。

「あっ、今言ったよ」「また言ったよ」って感じです(笑)

「まず先に」に言い換える

もしも「とりあえず」や「一応」という言葉が口に出たり、心に浮かんだときは、自分が横着しようとしている兆しだと気がついてください。

片づけにおける場面で、「とりあえず」と思った内容のほとんどは1分以内に済ませることができます。

先延ばしにしない意識をお話ししましたが、「とりあえず」ではなく、「まず先に」と言い直していきましょう。

「とりあえず」が癖になった人は、仕事上でも面倒くさい仕事はあと回しにします。

仕事の優先順位は滅茶苦茶です。

ますます、作業効率は悪くなり残業の山です。仕事の完成度も「とりあえず」レベルですので、お客様の心を動かすことはできません。

顧客満足の高い人や営業成績が常に上位の人は、「とりあえず」の意識がありません。

優先順位のキーワードは「今やるべきこと」で考えて、仕事を組み立てているからです。

「とりあえず」で先送りしているのは、結局時間を無駄遣いしていることに、ほかなりません。

さあ今日から「とりあえず禁句」の習慣化を練習してみましょう。

片づけの場面で、ついでにやめたほうがいい口癖があります。

「だって……」「でも……」です。

言い訳や人のせいにする前に、「すみません。すぐやります」のほうが、あなたを大きくするはずですよ。

鍵、携帯、財布などの小物で片づけの練習を始めましょう!

私たちの身の回りを散らかしてしまう代表であり、片づけが苦手な人がよく探しているモノでもあるのが、鍵・携帯・メガネ・財布などの身の回りの小物です。

「身の回り」にあるモノなのに、いつもないのはおかしなこと。

これらの小物は使用頻度も多いモノたちなので、すぐに見つからないとイライラしてストレスも溜まってしまいますよね。

片づけが苦手な人はこのような身近なモノから練習してみることをおススメします。

よく使うモノが行方不明にならず、すぐに見つかる快感と快適さをまずは体感してください。

まずは、「モノの住所決め」を思い出しましょう。

住所が決まればモノは元に戻る帰り道ができます。

しかし、小物はバラバラに置きがちです。

男性はポケットに入れていることが多いので、帰社または帰宅時にデスクやテーブル、下駄箱の上、床の上のあちこちに置いていくわけです。

女性はバッグの中に収まっているので、バラバラになることはないと思われがちです。

だけど、バッグの中で行方不明になったり、必要なモノだけバッグから出して置きっ放しになったり、バッグを日替わりで替える女性は中身を移す際にグチャグチャになります。

男性も女性も収まっている場所は違ってもやるべき片づけの流れは同じです。

- ①ポケットやバッグの中身を全部出しましょう。

このときゴミはゴミ箱にすぐに捨てましょう。

- 「箱」「カゴ」などをひとつだけ用意して、そこへ全部出しましょう。

私がオススメするのは「箱」「カゴ」などをひとつだけ用意して、そこへ全部出してしまう方法です。

「身の回り品」というグルーピング収納を作るわけです。

いろいろな小物でもひとつのグループ、ひとつの住所になっていると、脳はそれぞれのモノをどこに置いたかを記憶する必要はありません。

その片づけが習慣化すれば、いつも同じ「あそこ」にあるわけですから。

箱やカゴの中は少々乱れても構いません。

きちんと整頓して置くことまではまだ無理しなくていいですから、毎日ちゃんとそこへ出す(置く)ことだけを心がけて練習してください。

他にも、パソコンや携帯などの周辺機器や、爪切りや綿棒などの日常品も同じような流れでグルーピングしてみてください。

脱いだ服を散らかさない、放らないようになる裏ワザ!

小物以外に部屋を散らかてしまうのが衣類です。

帰宅した際に、脱いだ上着、パンツ、スカートなどを椅子やソファー、床などにとりあえずって置きっ放しにしていませんか?

「とりあえず」のそのあとは当分やってきません。

たいていそのままになって、ドンドン服の山積みになってしまうでしょう。

その山の中から着ていく服を選んでいる人もいますが、こうした光景は男性でも女性でもドン引きされるので要注意です。

だからと言って、脱いだ服を元に片づける習慣はなかなか身につけられないのも事実でしょう。

そこで私がいつも習慣にしている裏ワザを伝授します。

「服が自然とハンガーに戻る裏ワザ」と呼んでいます。

実は服を脱いだあとではなく、着る時点に秘訣があります。

皆さんはクローゼットでハンガーに掛かっている上着をどうやって着ていますか?

ほとんどの人は、クローゼットの中で上着をハンガーから外して着ているはずです。

私は違います。ここで裏ワザを使います。

上着がかかっているハンガーごといったん外に出して、クローゼットの扉につけているフックにかけます。

そこでハンガーから上着を外して着ています。

皆さんより一行程多いわけですが、たったこのひと手間が、散らからない大きな効果を生むのです。

私が帰宅すると、何もかかっていない空のハンガーが目に入ります。

人はその状態を目にすると、とりあえずそこへかけよう、戻そうという心理が働きます。

上着をかけ、パンツを吊るし、部屋着に着替えてオンからオフにスイッチを切り替えられるというわけです。

多くの人は、空のハンガーがクローゼットの中に収まったままで目に入りませんから、とりあえず椅子に……となってしまうのです。

同じ「とりあえず」でも、椅子にかけるのとハンガーにかけるのでは大きな差ですよね。

こうした人の行動心理を上手に活用しています。

たとえば、ファイルから書類を抜き取ったときも、ファイルを開けたまま。CDやDVDも、ケースを目に見えるところに置いておきます。

モノの帰宅先が見えないのでは、モノは家に帰れない迷子になってしまうのです。

ぜひ、皆さんもお試しください。

スッキリ・キレイを維持するサイクル

あなたの現状はこのサイクルではありませんか?

多くの日本人がこのサイクルになっているために、職場や自宅だけでなく、日本中のあらゆる環境が悪化しているのです。

あの会社が、あの家が、いつ行ってもキレイを維持できているのは、下のようなサイクルができ上がっているからです。

まずはモノを見直して「整理」をし、「整頓」や「収納」で使い勝手のいい仕組みを作り、モノを使ったら指定席に戻すという「片づけ」が徹底されているのです。

そして、またモノが増えてきたら「整理」をする……といったサイクルです。

このサイクルを職場でも自宅でも心がけていくことで、環境の乱れを最小限にすることができます。

また、このサイクルで、あなたの今の入口が見つかります。

- モノがあふれている人は、「整理」が入口。

- モノの整理はある程度できている人の入口は、「整頓」もしくは「収納」です。

- 整理も整頓・収納もできているのに、モノが散らかるという人の入口は「片づけ」なのです。

さあ、あなたに一番近い入口はどこでしょう?

さらに私はこうも考えます。

サイクルとして回っているのであれば、起点は「整理」でなくてもいいのです。

たとえば、今はまだモノを整理する自信がないとか、まだ難しいと思う人は、使ったモノを元に戻す「片づけ」の習慣化を入口になさっても構いません。

「整理」を起点としても「片づけ」の習慣化はいずれしなければならないわけですから。

自分は「片づけ」の練習からのほうが無理なくできそうだと感じたら、そうなさってください。

片づけができるようになっただけでも、仕事環境や自宅は見事に変化していきます。

ただし、間違っても「収納」だけは入口にしてはいけません。

モノがもっと増えていってしまいますからね。

余談ですが、主に製造業での「5S運動」をご存知でしょうか?

「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」です。

私の「5S運動」は、「整理」「指定席(の設定)」「整頓・収納」「セット(片づけ)」「習慣化」です。

片づけ上手になりたいあなたに贈るお話

紙類の整理はなんとかなる精神を忘れないことが一番大切です!

身の回りのモノの中で私たちの整理を苦しめているひとつが《紙》です。

職場では、書類(見積書、企画書等)・資料・会議レジュメ・伝票・会社パンフ・カタログ・チラシ・図面・名刺等々。

自宅では、ハガキ、手紙・取扱説明書・契約書(生命保険など)・学校や地域からの配布物・レシート・給与明細・公共料金請求書、雑誌、DM等々。

1枚1枚の紙は薄くてかさ張らないので、ついつい積み重ねたり溜めてしまいます。

あとで、あとでとあと回しにした結果、デスクの上は紙の砦ができ、引出しの中は紙の地層状態になっています。

薄いからと軽んじていると最後に泣く羽目になってしまう怖いモノが紙なのです。

特に会社で7~8割を占めているのが「紙」のモノです。

実際、オフィスのコンサルで最も時間がかかってしまいます。

紙の整理方法は後ほど詳しくお話ししますが、まずはあなたの心に根づかせてもらいたい意識があります。

それは「なんとかなる精神」です。

今、あなたが持っている紙のモノを見て、

- 今捨てたら本当に自分は仕事に支障が出るのか

- もう手に入らないのか

- もう調べようがないのか

と考えてみてください。

今の時代、ほとんどがパソコンで作った書類でしょう。

- 会議資料は、あなたしか持っていませんか?

- カタログは再入手は不可能ですか?

- インターネットや書物・人を活用すれば、調べることは可能ではないですか?

今は使っていない、役に立っていないモノをいったんは手放しても、「なんとかなる」のであれば、今は不要と判断するようにしてください。